👋 你们好,这里是 Here’s Your Change,一档有关设计、科技和产品的内容简报。我是 Sen,工作时间是体验设计师,空闲时间是独立研究员。欢迎收看第八期。

本期封面来自我于 2023 年底拍摄的阿姆斯特丹。2024 年是我重新回到荷兰的一年,身份从学生变成打工人,居住地从校园村代尔夫特变成了首都阿姆斯特丹,荷兰执政党也由左转右。印象中没有年终总结的习惯,但是 2024 年发生的变化太多了,正好借此记录一下!

🐦🐦🐤🐦 异乡人|1-12 月

家里的猫到荷兰不到一周,我就请兽医上门给她办理了欧盟护照,总共花费 65 欧,很难不让人羡慕。想起黄西很古早的段子,他读哈佛的朋友抱怨说寝室里有蟑螂,黄西很纳闷:它们是怎么(考)进去的?这里可以狠狠共情。

几年前刚来荷兰上学的时候也是我第一次在国外生活,校园交际圈和代尔夫特小村的氛围正好起到了「新手保护」的作用。当时的我没有身份焦虑,对一切都感到好奇,包括欧洲人孜孜不倦的闲聊。今年我解除了一些滤镜,感受了来自天气、食物、年纪和政策的挤压。思来想去为什么会有这么大的变化,可能还是因为要上班吧。

2024 一整年都是漫长的等待。从 1 月到 12 月,等待工签、等待租房的回应、等待免税资格的批复、等待市政厅的预约、等待遥遥无期的永居。我生活在一场永无休止的等待中,完成一件件待办项,希望在异乡开启正常的生活。作家 Jhumpa Lahiri 在她的小说《同名人》中把移民体验比作为「终身的怀孕」,这是我无法想象出的精妙比喻。

问题的关键在于,你等了这么久做了这么多事情,最终想得到的是什么。于我而言,我其实并没有带着「润」的心态过来,但是我想要多一个生活环境的选择和参照系(这也是为什么成为旁观者很重要),以及一定程度上的肉体和信息自由(善用地球资源)。

牺牲是获得的前提。关于这一点大人學有一期讲的很好:

「什麼都無法捨棄的人,什麼也改變不了!」

👋🏻👋🏻👋🏻🫵 找工|1-11 月

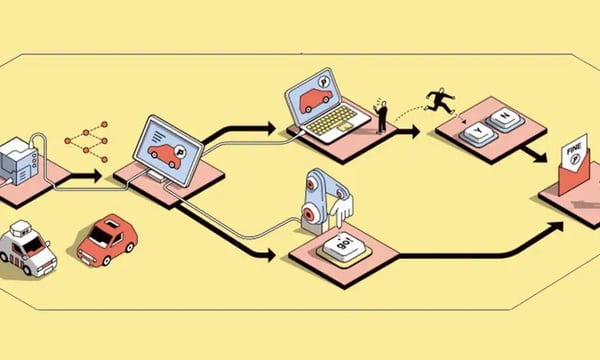

荷兰的就业环境在 2023 年后急转直下,大环境本来就差,加上大量的外来务工者(包括我)还有本地企业辞退导致人力回流,找到符合签证要求的工作成为难以逾越的墙。幸亏前一份工作的排异反应让我有足够的动力坚持下去,所以人啊要善用负能量,以及要选择合适的环境。

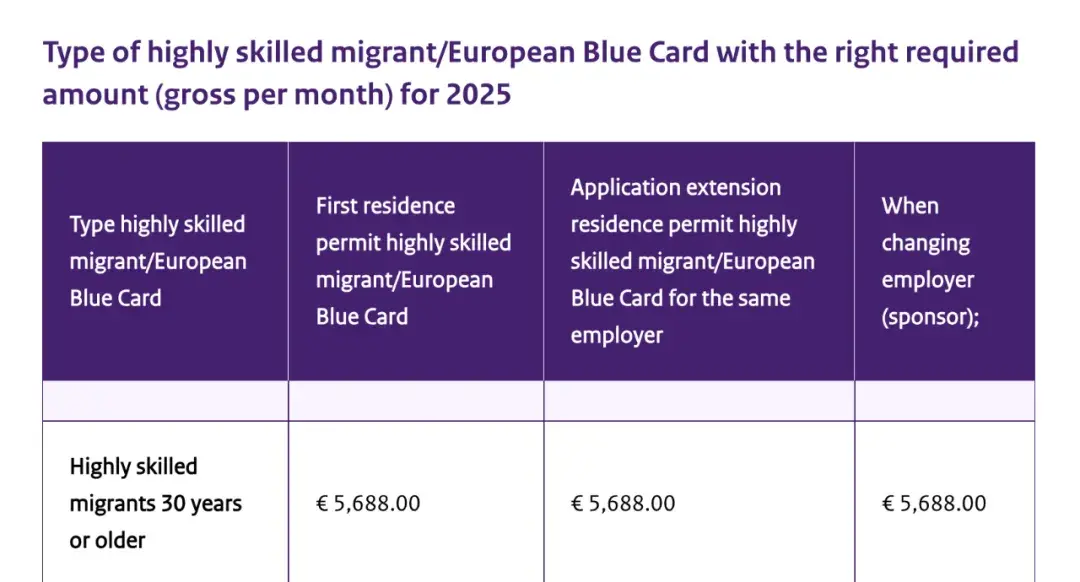

图为 30 岁以上荷兰工签的工资要求,而荷兰平均月薪 3500 欧元。

整整 11 个月,我投递了上百个岗位,经历了近 50 次面试(包括 5 次 4 轮终面),做了 5 份作业,幸运地找到了一份符合签证条件、工作氛围也不错的设计师岗。我也从大量的亲身经历中发现了一些欧洲找工的门道,明年初会出一份《欧洲找工实作手册》,希望可以帮到有找工需求的朋友。

这里分享几个我的感受:

- 与其想找工作能力极强的「同事」,欧洲公司更想找一位可以一起快乐工作的「朋友」;

- 把简历、网站、面试等当作是不同的介质,可以思考如何把自己真实的个性通过它们传递给受众;

- 找工者需要有一种我和市场互为平等、双向选择的心态,而不是让公司单方面评判你的能力,学会争取利益;

- 让 AI 成为你的智能人工完成 80% 的基础工作,然后用自己的智能突出 20% 的重点;

- 准备面试像是在爬一座看不见的山,你不知道准备的问题会不会有用,不过小红书会帮你找到方向。

虽然说了这么多,打工依然不是我的目标,不过现在的打工是在积累未来单干的势能,这么想心里就好受多了。

新入职公司有一位工作了 16 年的设计师同事告诉我,她明年 2 月份准备辞职开自己的平面设计事务所,她说「我已经工作很久了,也很害怕自己面对市场。但我在面试的时候看到你们都有自己的网站,我也想要有一个,我必须试试。」虽然她觉得可能有点晚了,但她想试试为自己打工。祝她在 2025 年越走越好。

🫧🔫 Side Projects|8-12 月

很不巧的是,主业让我干燥但给我金钱,副业让我湿润但我要搭钱。

Jan Chipchase 说:

Side projects are the clearest indicator of what we want to become.

个人项目最能清晰地反映出我们想成为什么样的人。

这就是业余的含金量。

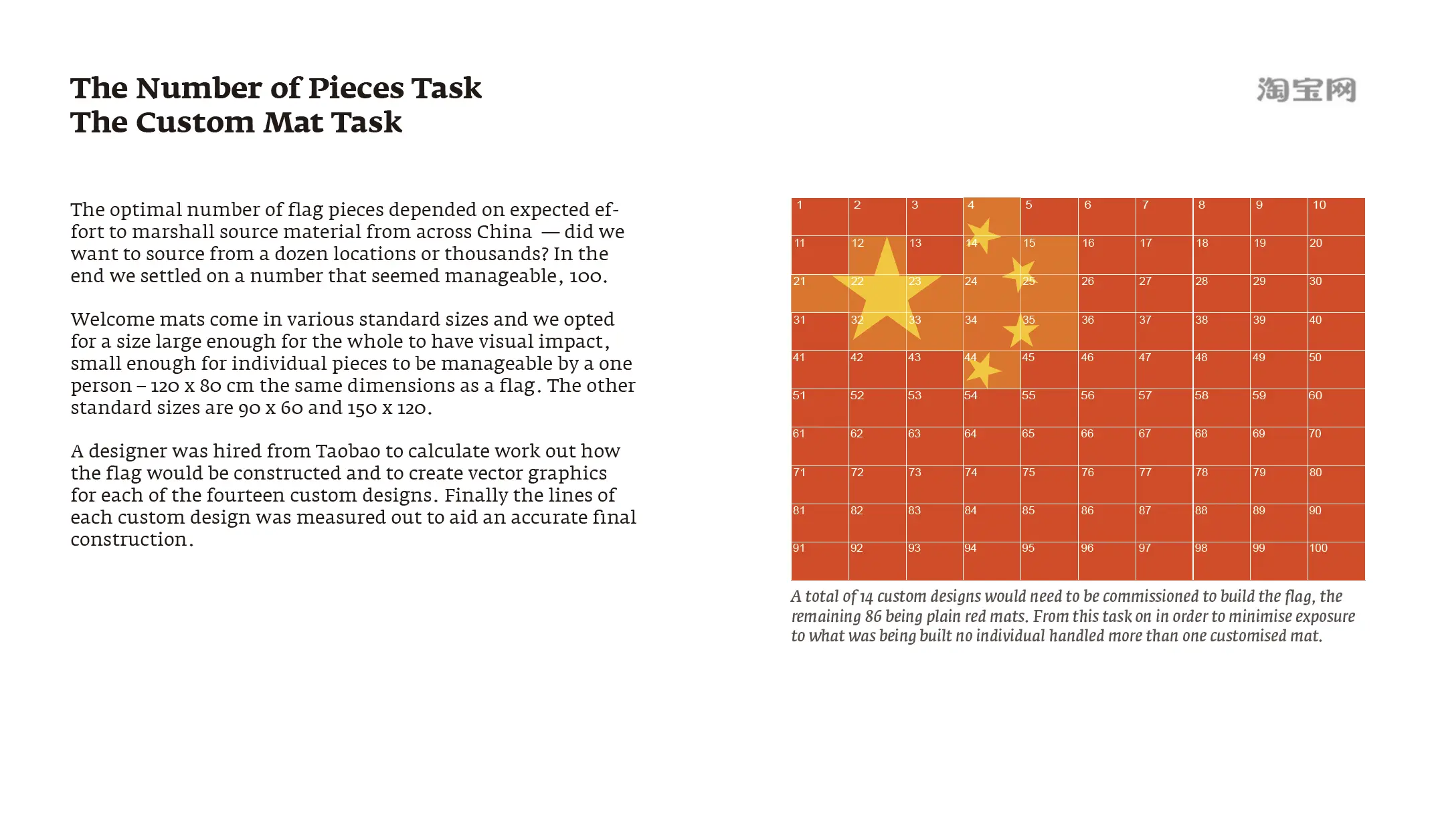

我记得这是他 2017 在阿姆斯特丹一次分享的主题,他讲了自己在中国做的一个名为 Red Mat 的设计和社会实验,通过使用中国各地的红色迎宾垫制作一面中国国旗,探索中国的国家身份与文化动态。顺便说下,今年上了他的一节大师课,有点一知半解。

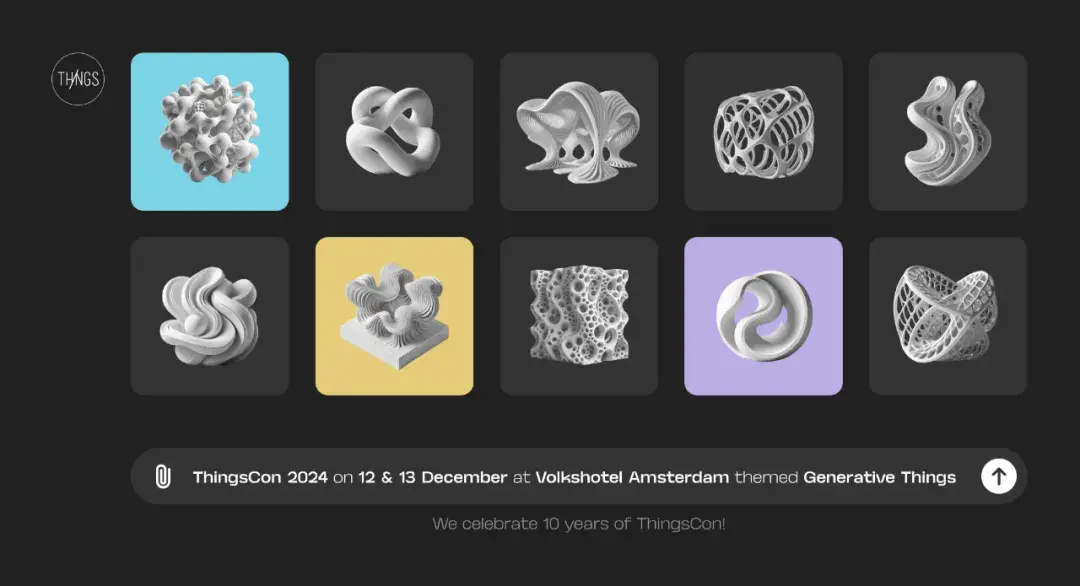

回到我自己,我从 8 月份开始帮忙一个叫 ThingsCon 的设计社区活动,探讨的话题围绕技术公平、设计伦理和未来创新。今年的主题是 Generative Things,指代 Gen-AI 和实体物的结合,也正好是它的十周年纪念。

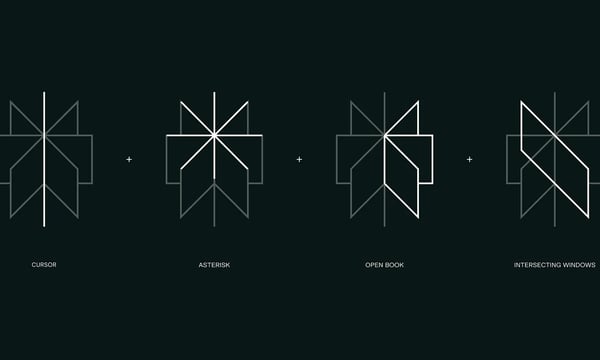

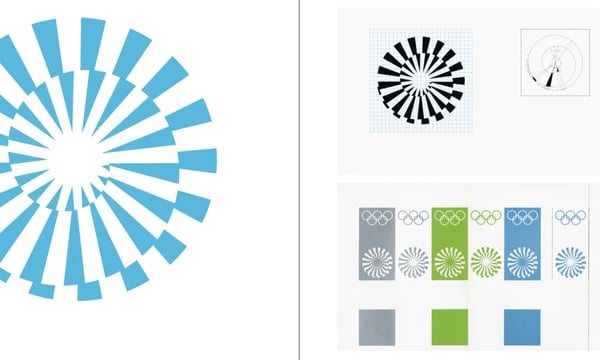

活动的创办人 Iskander 是我毕业设计的导师之一,他问我想不想帮忙,听到要为爱发电我立马就答应了。于是帮忙设计了整个活动的品牌视觉,各种宣传海报和衍生的物料。我用 Dall-E 生成了 10 个「生成物」的变体,以此回应本期主题和十周年。后面我也会专门出一期 Newsletter 介绍整个活动,包括开源我在其中做的未来工作坊。

而我主营的研究计划「找零工坊」也在新年之前进行了定位的更新,一句话就是:

用「专业」精神做「业余」研究。

现在比较明确的是想聚焦在手册(brochure),在特定的主题上提供工具和经验知识,本来我就挺喜欢做好看的 PDF。另外就是会继续和未来学家俱乐部合作,更新用《梦想与颠覆》卡牌解读科幻的系列内容,还有 Here's Your Change 的 Newsletter。最重要的是,保持更新!

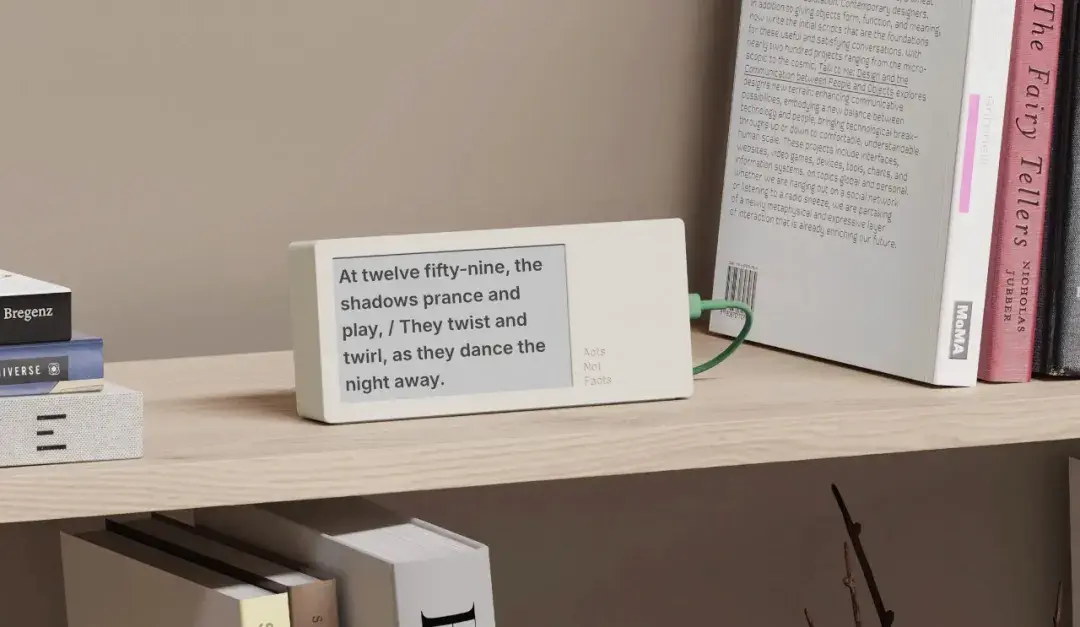

要说我在 2024 年最喜欢的 Side Project,那应该是 Matt Webb 的 AI 时钟 Poem/1,每分钟它都会由 GPT 生成一句有关当下时间的诗。它和 Rabbit, AI Pin 这样的功用型硬件不同,它把 AI 附属在日用品上,让熟悉变得新鲜。

在 ThingsCon 的分享上,他认为 AI 会带来一个充满能动性和个性的世界,为了避免这个 AI 的未来被商业化的效率和陌生感所覆盖,我们需要梦境、发明和故事,这是一个我们必须参与想象的世界。

❓❓❓ 十个问题|12 月

写这篇 Blog 的时候荷兰已经从 2024 年跨越到 2025 年了,窗外不停地放着焰火,让我想起日剧《火花》里德永面向烟花趔趄的瞬间。追逐的过程才是火花。

借鉴 Neo Zhang 在 Platform Thinking 上用 40 个问题来进行年终回顾。最后我也用 10 个问题来总结一下 2024 年吧。

你今年做了什么以前从未做过的事情?

- 在荷兰、德国和阿联酋开车自驾

- 在夏天骑车来回 30 公里上下班,但依然没瘦

- 「找零工坊」第一次有了联名活动

明年你希望拥有哪些今年缺少的东西?

- 生活和创作的节奏感

- 曾经我很想成为李如一说的不吃健康食品的摇滚乐队,坚信「养生是创造的敌人」,可惜我没有值得挥霍的才华,所以希望可以找到一个健康、平衡并且利于深度产出的节奏

今年最大的成就是什么?

- 成功在荷兰找到当地工作

- 更新了「设计中的政治性」这个难产的主题

- 对于自己想做什么、要做什么稍微清晰了一点

今年最大的失败是什么?

- 没有满意的个人作品

- 体重

你买过的最好的东西是什么?

- ChatGPT 订阅,几乎每天都用,在生活、创作和工作上都能成为我的智能人工,但也会担心 AI 会成为新的短视频

大部分钱花在哪里?

- 租房,阿姆斯特丹的房租和当地收入完全不匹配

- 根据数据粗略统计,在阿姆斯特丹平均税后工资的一半需要花在租房上

你对什么感到非常、非常、非常兴奋?

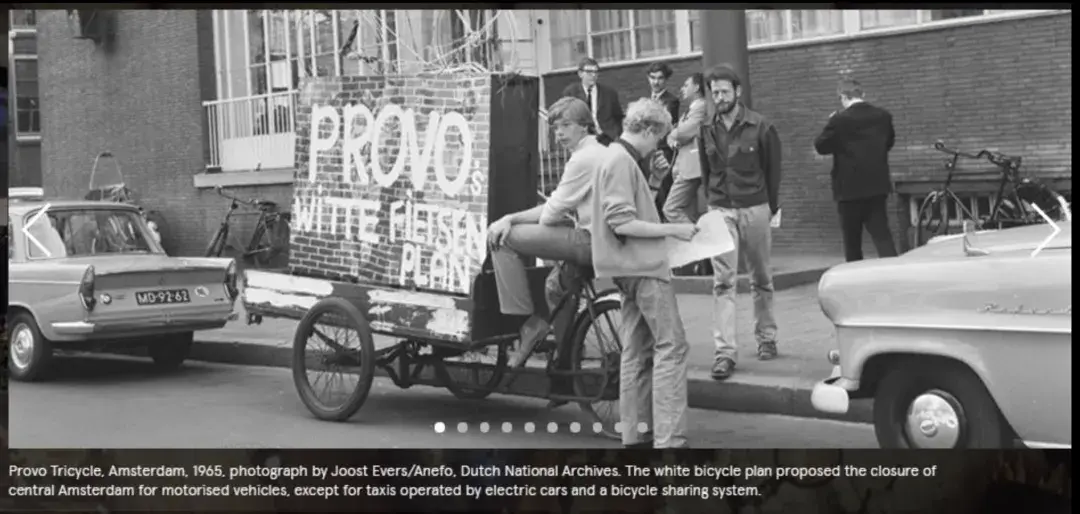

- 曾经在荷兰发生的反主流文化运动 Provo,设计中的政治性的绝佳体现,反叛和创新精神的奇妙结合

- 以及非常想做有趣的工具手册,不是按部就班讲理论的那种,而是把我作为方法去提供 Craft

你希望自己多做些什么?

- 和父母有更多的沟通,让他们少担心自己的身体健康

- 多主动思考和财富、钱相关的话题,让自己的家庭有更多自由的底力和韧性

你读过的最好的一本书是什么?

- 端传媒的《女性之歌》,读了一半多还没读完,很震撼

哪句话可以概括你这一年的经历?

九曲十三彎,波折當三餐

这是香港歌手 Matt Force《告别》中的一句歌词,他写这首歌的初衷是告别整个香港。不过步入三十后我对这句词有了更深的共感,对于痛苦我们是没法挑食的,但是可以细细品味快乐的甜点。

🤫 结语

感谢你看到这里,送一张新年窗外的烟花给你。

祝各位在 2025 年少吃苦,多吃蔬菜水果和维生素D。

📮 我的通讯

我和朋友 Weiwei 共同运营了一个 Telegram 频道 Roller,分享设计和科技类产品,专注于推送世界各地的新奇新鲜项目。目前已经分享了近 300 多个有趣产品/项目,欢迎订阅:https://t.me/rollerrolling

我有运营一个微信公众号「找零工坊」,分享泛设计类思考和 Side Projects,欢迎关注👇

我还有一个播客「找零电台 Change.FM」,欢迎收听

感谢花费你的注意力 👀