2019年,布拉格

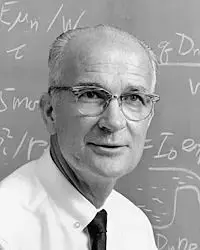

下面照片的人是谁?估计有一部分学计算机和电子的人能认出来,他叫威廉·肖克利(William Shockley),是1956年的诺贝尔物理学奖得主。

William Bradford Shockley Jr. (February 13, 1910 – August 12, 1989)

威廉·肖克利出生于伦敦,父母都是美国人,从小就显示出过人的天资。1932年在加州理工取得物理学士学位,他受到量子力学的鼓舞,1936年前往MIT攻读博士学位。恰好,那时候贝尔实验室解除了大萧条年代的招聘冻结,肖克利成为大萧条之后第一个进入贝尔实验室的人。在那里,肖克利的任务是优化贝尔的电话骨干网络。

然而第二次世界大战打断了这个计划。美国调拨了大量的人才和资源支持军方的项目,肖克利也不例外。肖克利信奉的哲学是,世界上的一切问题,都可以依靠理性和逻辑来解决。他惊奇地发现,美国的海上运输船队深受德国潜艇的袭扰,而美国海军的反潜战略相当原始。在仔细调查研究之后,肖克利提出了一套发现和攻击潜艇的方案,将反潜作战的效率提升了七倍。这项工作也为肖克利赢得了广泛的声誉。

二战结束后肖克利继续研究电话骨干网络的优化,主攻信号放大器。他另辟蹊径,不再延续之前真空管的做法,而是试图研制一种更小巧、更便宜、发热量更低、可靠性更高的“固态放大器”。1947年,他的两个手下John Bardeen、Walter Brattain共同制作了世界第一个晶体管。虽然其材质还只是锗,而不是后来大行其道的硅,但这个发明的意义怎么称颂也不为过。

可惜Bardeen和Brattain没有充分意识到这个发明的重要性,但肖克利意识到了,他很不满意这个发明中没有自己的贡献,他关起门来捣鼓了几天,拿出了一个改进版本,也就是结式晶体管。与之前的版本相比,制造难度下降了很多。可以说,后来计算机和电子产业的蓬勃发展,结式晶体管是非常重要的基础。

1948年,贝尔实验室公布了结式晶体管的成果,并将其用于电话骨干网络的改进。然而,业界似乎并不在乎这个新玩意儿,物理学家们认为,它充其量是真空管的替代品而已,只适合用来制造袖珍收音机。只有肖克利看到了,这是一个将要改造世界的发明,他坚信这个前途。

到了20世纪50年代,大家逐渐认识到了肖克利发明的价值,改良的、以硅为原材料的晶体管市场已经达到了百万美元的规模。然而让肖克利不满的是,他的发明专利属于贝尔实验室,所以他个人并不能获得足够的回报。1955年,肖克利叫上Bardeen和Brattain,一起来到硅谷(当时还不叫“硅谷”,恰恰是肖克利他们的到来,后来才有“硅谷”),成立了肖克利半导体公司。

在那个崇尚工业生产,强调商业意识和组织能力的年代,肖克利基于自己的经验,在企业经营商独出心裁,只雇佣高智商的科学人才,而且给予足够高的回报。在当时,这种做法迅速吸引了最优秀的头脑,Robert Noyce、Gordon Moore(就是后来提出“摩尔定律”那个摩尔)等人纷纷投到肖克利的麾下。

也是在1956年,瑞典皇家科学院把当年的诺贝尔物理学奖授予肖克利和他的两位手下,以表彰他们在半导体上做的研究,以及发现了晶体管效应。一瞬间,肖克利成了美国的大英雄,尤其是在苏联第一个把人造卫星送上天之后,暂时落后的美国只能用肖克利和他的发明来挽回面子。

然而,肖克利虽然善于研究,也善于吸引公众注意力,但并不善于经营。他选择研制一种特殊结构的晶体管,但其市场潜力相当有限。同时,肖克利也不是一个好相处的老板,他对手下要求相当苛刻。结果到1957年,大部分员工已经疏离了老板肖克利,其中最优秀的八人离开了肖克利半导体,另立门户。

肖克利把他们称为“八叛徒(Traitorous Eight)”,终生都没有原谅他们——大概也与这八个人后来的经历有关,他们成立了“仙童半导体”,世界上第一块集成半导体就出自仙童公司。如果你还不清楚“仙童”意味着什么,我们可以再换个角度:今天大名鼎鼎的Intel、AMD、NS(国家半导体)等等巨人,都可以说由仙童半导体孵化而来,或者与仙童半导体有千丝万缕的联系。

在功成名就之后,肖克利逐渐对美国的未来充满了担忧。在他看来,美国过分民主了,民众过分自由了,在面对复杂问题的时候,经常做出愚昧的选择。尤其是到了20世纪60年代,美国社会面临分裂,民权运动风起云涌。身为科学家的肖克利想知道,为什么社会会变成这个样子?

终于他找到了自己的答案:原因不在于人太多,而在于蠢人太多,他们的智商太低,人数太多,而高智商的人却不那么热衷生育。出于对社会和人类前途的担忧,肖克利开始鼓吹优生学:在智商这回事上,有色人种天生就低人一等。任其生育下去,会导致文明和人类的毁灭。解决之道就是优生学,对所有人进行智商测试,智商不合格者不容许生育。他甚至提出,对智商在100以下的人,由政府进行补贴,对其进行绝育。

可以想像,肖克利的观点会引起多大的震动。面对如潮的反驳,他毫不畏惧,始终坚持自己的观点。让肖克利遗憾的是,尽管他是诺贝尔奖得主,有足够的听众,政府却不会采纳这样的建议。直到他遇到John Graham,情况才有所改变。

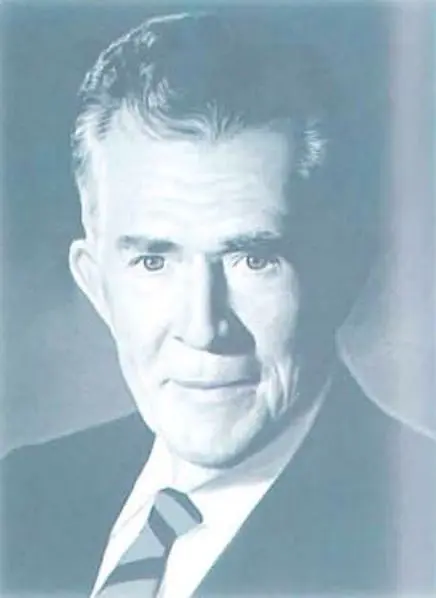

Robert Klark Graham (June 9, 1906 – February 13, 1997)

Graham的故事也与二战有关。二战中,参战各国都面临物资紧缺的问题,尤其是自然资源,所以具有批量生产潜力的化工行业成了重点发展的对象。哥伦比亚南方化学制品公司(Columbia Southern Chemical Company)接到军方的任务,制造一种透明的合成材料。

在进行了多次测试之后,1940年5月,该公司发现编号39的化合物符合要求,遂将其命名为CR-39(CR代表Columbia Resin,哥伦比亚树脂)。在又经过了一年多时间,测试了超过180种合成配方之后,最终定型的CR-39正式投入使用,用于制作二战中的主力轰炸机——波音B-17“飞行堡垒”的自封油箱和观察窗,替代沉甸甸的金属和玻璃。采用CR-39材料为B-17节省了可观的重量,也就意味着载弹量和航程的显著增加。

波音B-17“飞行堡垒”轰炸机 来源:Wikipedia

然而二战之后,轰炸机的生产速度明显降低下来,CR-39还能用在哪些地方?这个问题困扰着生产商。恰恰在此时,Robert Graham发现了它。

Robert Graham在俄亥俄州立大学获得了应用光学的学士学位,之后供职于当时世界第二大的光学器械生产商Bausch & Lomb。长期以来,Graham都不满意玻璃镜片,认为它们太重也太脆弱,他总想发明一种新的材料,能够解决这两个问题。

在偶然遇到CR-39之后,Graham认为它可以用来制作眼镜片。当时,已经有公司在尝试制作树脂镜片,但有一系列问题始终得不到解决,比如加工工艺问题——在注塑环节总是会产生细纹影响镜片的质量。在经历了许多个月的艰苦摸索和试制之后,Graham的团队终于解决了CR-39制作镜片的各种问题,制造出了符合合格的镜片,由此,才有了后来大行其道的“树脂镜片”。如今,仍然有许多镜片选择用CR-39作为材料。

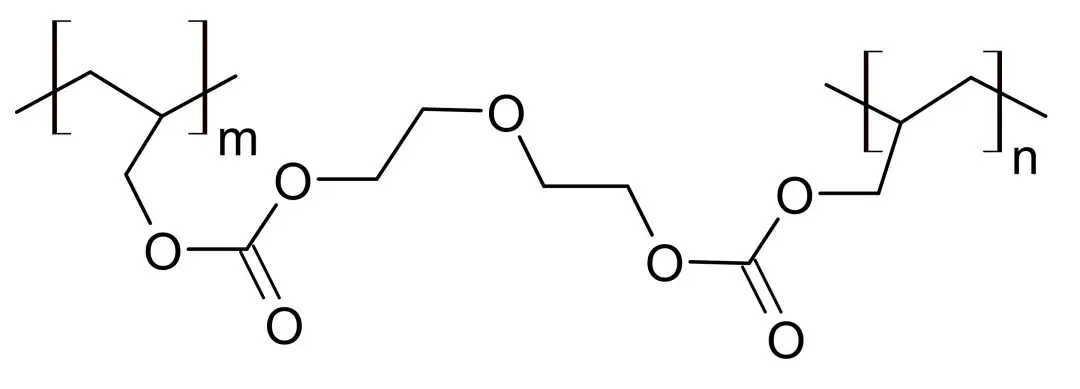

CR-39的结构

到20世纪70年代,Graham已经靠树脂镜片赚得盆满钵满。有趣的是,经历增多之后(尤其是经历了三次婚姻却难言幸福),Graham同样开始迷恋于优生学,也担心民族、国家甚至人类的未来。结果,在遇到肖克利之后,两人相见恨晚——肖克利有名气,Graham有资本。于是到1980年,“Repository for Germinal Choice(生殖选择资料库)”就此建立。精子库的宗旨是“提供天才的精子,实现优生”,由Graham出资,肖克利称为捐赠者。而且,对于希望获得“高质量精子”的女士们,所有服务都是免费的。

按照Graham的设想,捐精的门槛必须足够高,只限定于诺贝尔奖得主。所以在经过媒体广泛报道之后,这家机构获得了一个更通俗的名字:诺贝尔奖得主精子库(Nobel Prize Sperm Bank)。

精子全部来自诺贝尔奖得主,质量相当有保障,想必这家机构应当大受欢迎吧?如果你这么想,那就错了。虽然到1983年,精子库宣称自己已经有19位“天才捐赠者”,其中包含3位诺奖得主(原因下面会说),但从它诞生的第一天起,就伴随着巨大的争议。几经波折,到1997年Graham去世,精子库已经日薄西山。第二年,接替Graham担任负责人的Floyd Kimble也去世了。两位负责人在世亲属商量之后,共同决定在1999年关闭这家机构,销毁了所有记录。

只有,有许多人开始探寻“诺贝尔奖得主精子库”的故事,尤其是专栏作者David Plotz寻访了许多相关人员,包括捐赠者、被捐赠者、孩子,写出了《天才工厂:诺贝尔奖得主精子库趣史(The Genius Factory: The Curious History of the Nobel Prize Sperm Bank)》,完整地讲述了精子库的故事。

the Genius Factory by David Plotz

虽然这本书尚未中文版,但国内媒体已经有一些报道。我查阅的结果是,绝大部分报道都集中在“孩子”身上,即说明源于该精子库的孩子并没有特别的“天才比例”。这个结果可以说“意料之外,情理之中”。不过在我看来,整本书包含了相当丰富的内容,真正的收获当然不只这么一点。所以,下面我简单说说自己印象深刻的一些点。

首先,大部分诺贝尔奖得主虽然身在自然科学领域,但面对精子库的请求,都保持了科学家的良知。面对来自精子库的请求,大部分人都认为这种行为有种族主义色彩,直接拒绝了。所以直到1983年,也只有3位诺奖得主完成捐赠,除了肖克利,其他人都要求匿名。

面对这种困境,机构不得不降低标准,奥运冠军、其它行业的佼佼者也纳入考虑对象,“诺贝尔奖得主精子库”更多成为了一种噱头。恰恰是因为“种族主义”太敏感,总是让人想起希特勒的疯狂举动,最后精子库不得不改换说法,目的不是“灭绝劣等种族”,而是“让优秀的基因得以传承”。

其次,即便同意捐赠,大部分被证明“优秀”的人才的年龄也偏高——诺奖得主通常都已经有四五十岁,此时精子质量已经大大降低。这说明什么?这说明,社会习俗认定的“优秀”是需要长期考察才能得出结论的,很难判断年轻人到底有多么优秀。即便这种优秀有内在的因素,这种内在因素也需要很长的时间才能显示出结果。

有意思的是,事后访谈捐赠者们,发现依据态度的不同,大致可以分为两类。一类是“纯粹理性派”,认为自己只是按部就班完成了提供精子的工作,至于这些精子去了哪里,产生了多少个孩子,孩子们过得如何,他们一概不关心。还有一类是“自吹自擂派”,认为自己提供的是高质量的精子,自己对种族、国家乃至人类做出了重大贡献。理所当然,他们的孩子当然一出生就具备精英的特质。

同样有意思的是,时代和人群不同,对于“优秀”的认定标准也不同。诺贝尔奖得主精子库理念早期的重要支持者之一,1946年诺贝尔医学奖得主Hermann Joseph Muller认定的优秀人才,就是像牛顿、达芬奇、巴斯德、贝多芬、列宁、孙中山、马克思那样的“伟大人物”。他坚持优秀人才必须本性善良、具备合作精神、利他情怀。随着时间的推移,列宁和马克思被剔除了“优秀人物”的清单。而Muller去世之后,Graham迅速从标准里去掉了“利他情怀”,他从一开始就认为这条没有意义。

Hermann Joseph Muller (December 21, 1890 – April 5, 1967)

扯远一点,如果你看过《自私的基因》就会知道,或许“保留优秀基因”的想法无非是人类的一厢情愿。我们所有人无非是基因的载体,换句话说,我们“保留基因”的各种欲念,无非在扮演基因传承的不自觉的工具而已。因此所谓”保留优秀基因“,无非是人欲与天命的对抗。对了,《自私的基因》的作者理查德·道金斯也是正经的科学家,但不是肖克利这类物理学家,他专攻的是演化生物学和动物行为学。

另一方面,诺贝尔奖得主精子库的被捐赠者,或者说社会大众,对于精子库的期望也截然不同与捐赠者的设想。不少诺贝尔奖得主小时候都显示不出过人的天资,身体条件一般,学习上也很一般,性格也很顽劣。但是,这样“平凡”的孩子没法满足被捐赠者的期望。

实际上,该精子库在创立初期一直饱受争议,除了种族主义的问题,“诺贝尔奖得主的孩子”不满足期望也是一个原因。直到后来,来自精子库的某个女孩被广泛报道,她的五官、长相、身体都完美符合大家对“精英”的设想,她也确实体现出一些“天资过人”的迹象,“诺贝尔奖得主精子库”的概念才一下子热门起来,才有越来越多的人前来寻求获得帮助。从这个角度上看,“可怜天下父母心”当然没错,但父母心更看重的,似乎是看得见的、一开始就能显示出优势的方面。

不同的孩子,哪怕是“同父异母”(来自同一名捐赠者)的孩子,也展现出完全不同的特质,很难看出是同父异母的兄弟。Floyd Plotz就寻访到一对同父异母的兄弟,两人年纪相近,一个天性活泼,喜欢打电子游戏、玩乐队、寻找刺激,一个天性沉稳,喜欢阅读、做题、思考。两人知道对方的存在之后,曾经热切地通过几次电子邮件,但之后就没怎么联系了——毕竟共同语言太少了。造成这种差异的恐怕不是基因,而是成长环境,活泼的孩子出身在底层家庭,而沉稳的孩子出身在中产阶级家庭。

好玩的是,有个活泼的孩子甚至创造了纪录,以最快的速度诞生了“诺贝尔奖得主的孙子”,当时他还未成年,和来自俄罗斯的女朋友都只有17岁,女孩甚至还没有绿卡。但是,他已经会考虑负起责任,承诺会结婚,为未来认真规划。从这个意义上说,“诺贝尔奖得主的孩子”,似乎确实又有些不一样的地方。

同样值得注意的是,“接收精子捐赠”对家庭里父亲角色影响巨大。按照Graham的设想,一家人一定是希望“拥有更健康的孩子”才选择接受捐赠的,虽然这样的家庭一般都要对孩子保密,这样的家庭许多没有生育能力,或者是再组合而成。

Plotz的访谈发现,在这样的家庭里,一旦孩子知道自己的“父亲”并不是生物学父亲,“父亲”的角色就很多余。孩子会和母亲一起商量关于“生物学父亲”与自己的命运,而完全忽略“父亲”的存在。更糟糕的是,和了不起的“生物学父亲”相比,现实的“父亲”显得那么平凡甚至窝囊,最后的结果很可能就是家庭分崩离析。

最后,如果孩子知道自己的真实身份,知道了自己存在一个未知的“生物学父亲”之后,他们会怎么想?答案是:这取决于孩子的年龄。如果孩子年龄尚小,大多不能完全理解“生物学父亲”的意义是什么,仍然按照原来的惯性生活;如果孩子已经成年,知道存在“生物学父亲”能理解事情的复杂性,但生活也不会产生太大的波动。

唯一例外的是青春期的孩子,这个阶段孩子们习惯了对父母的叛逆,充满了对现实的不满。知道有个“生物学父亲”,尤其对方还是了不起的精英,哪怕不知道对方是谁,也联系不上对方,也给自己平添了许多美好的想象空间——对大部分孩子来说,这都是相当幸福的一件事。但是站在父母的角度,恐怕心里别有一番滋味。

读完这本书我想到了很多很多,如果展开说,恐怕三四篇文章也说不完,所以这里只讲讲自己最深刻的感想:

第一,即便作出重大贡献的科学家,也会搞出不靠谱的事情,而且他们能把不靠谱的事情搞得特别像靠谱的样子。所以,任何时候都没有必要迷信科学家,也不必因此矮化“科学”。加强自己的科学信仰,丰富自己的人文精神,是健康生活的保障。

第二,“诺贝尔奖得主精子库”的故事,如今看来饱含荒诞色彩。但是在我们周围,这样简单粗陋的“优生论”其实并不少。我希望的是,大家在讨论各种“优生”的时候能更加全面一点,所有参与者的感受,包括后续影响都应当纳入考虑范围。

第三,我是搞IT的,软件工程里有句话说“软件中的任何问题,都可以靠增加一个中间层来解决”。这个道理也适用于许多其它领域,但是对育儿这件事恐怕不合适。起码,那种“以钱为中间层,父母一门心思赚钱,依靠更多的钱来养育孩子”的做法,通常都没什么好结果。

如果您认为本文说的有道理,欢迎长按识别上面二维码订阅。

“余晟以为”虽是个人号,但只用心做原创,不虚张声势,不故弄玄虚,不带节奏,力求定期更新,只为和你一同探索世界,分享致中平和的观点。