你好,

展信佳!

今年成都的由夏入冬是一个又瞬间又波动的过程,衣服增增减减、被子拿出来又堆在地上,暖气想开又忍了几下……反复几次以后,人开始疲倦,想把什么事情都放下,内心想着:等一切安定了再说。

但是什么时候是,合适的时机呢?不会等来的,永远需要稍微push自己一点点的。

所以,在几次挣扎之后,还是一点点的把这期完成了。整个时间拖得很长很长,导致有的内容删了又写,写了又改,改了又删,始终不满意。最后觉得,大概,就这样吧,先完成,再变好,就像,很多生活里的事儿,永远等不到做好准备或者做到满意。

不罗嗦了,开始吧,先来是对上期里两个话题的补充:

补遗一: 蓝图 --- blueprint

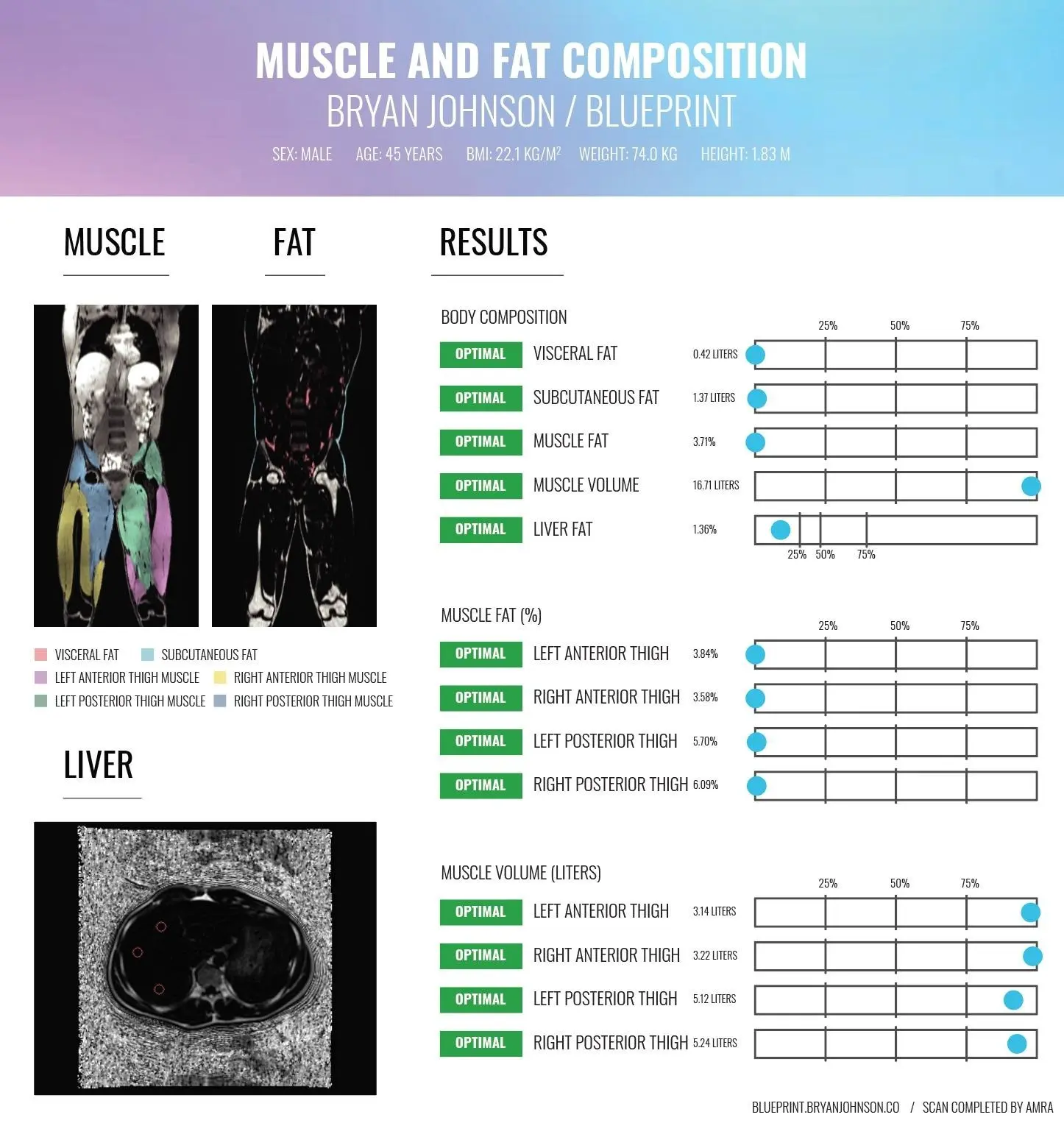

上期( Off-Beat No.8 伞再大都不够,总有一边肩膀会淋湿,而我无能为力) 关于人类调优指南里提到的:一个亿万富翁在对自己做实验,尝试用一切科技手段延长自己的寿命的项目,叫做蓝图项目,目前他自己报告说成果喜人,按照他自己公布的情况来看,这哥们比我最近的体检报告健康……

蓝图计划首页的“Don't Die”真的很打动人,但是整个计划也受到不少人的质疑。而且对于普通人来说,执行是真的困难。所以,感觉只能当作参考吧~

46岁的抗衰达人Bryan Johnson通过一系列激进的治疗方式,努力延长寿命并逆转生物年龄。他接受血浆输注、微针、全身LED照射等测试和实验,并持续探索更疯狂的治疗方式。他的生活方式包括早起、规律饮食、服用大量补充剂和接受医生团队的监测。尽管有人质疑其抗衰方式的科学性,但Bryan仍坚持自己的计划,并称已经取得了一些积极成果。

——Kimi 总结

网站里面可以慢慢到处翻翻,内容非常丰富。我觉得可以结合自己的需要、能力以及认知,选一些喜欢的觉得好的去稍微的改变一点点自己的习惯~比如: Blueprint Protocol – Blueprint Bryan Johnson 里面是他具体的一些可行的建议,包含一些几本的原则,主要是睡、吃、锻炼、关系以及需要避免的事儿。

以及:他有一套日常的锻炼方法, Bryan Johnson的抗衰锻炼方案,我看了下感觉还不错的,融合了不少另一个有点争议的健身博主kneesovertoes的内容,有兴趣的也可以关注和尝试下,主要发布在 YouTube,但国内各个平台都有人搬运,可以去搜一下。

我觉得普通人能够在各种压力下,做到常识的事情,就已经会好很多了。比如早睡早起,每周锻炼,多喝水,多睡觉,少生气以及少上些破逼班。

因为实际上,他这套东西,确实离普通人太远了,争议也很多。而且到处到处翻一翻,会感觉也有点像搞了一个概念出来然后卖东西的(看这里: Blueprint – Blueprint Bryan Johnson)~

就,很难分辨是为了营造概念卖东西,还是真心想试然后顺便,或者兼而有之。

以上,就介绍一下,他最近我看B站和小红书都开了账号,大家可以自己搜一下看一下,然后,自行判断吧~

补遗二: 15:我手写我心,从互联网嘴替中夺回表达的幸福|播客&newsletter | 曲率飞船

上期的开篇说到过:

后来停下来的主要原因就是觉得自己在不停的重复自己,而且还有一种“太阳底下没有新鲜事”的感觉。

在看了这篇以后,想起一些别的事情,比如,总觉得不少人爱套用标签来表达自己。就像文中说的:

很多时候只需要转发和引用,或简单地把自己归入到某一类人中,比如内卷的人,打工人,MBTI的某一人格。

ta归结的问题是:

可其中的问题是,从一张白纸开始体察和书写自己心境的过程,无人可替。把这些感受告诉身边的人,与他们一起分析和解开其中纠葛的体验,无人可替。

深以为然。而且,很多人并不会在找了标签以后,认真深入下去探究、体察、感受,而是立刻表达。他们把这些流行词,当作了一种流行元素。用上的时候,可以显示自己的潮流程度没有掉队;又同时在标榜自己的小众和不同。其实很像青少年时期,为了和同学朋友有话题聊,一定要看时下流行的动画片一样。

记得有段时间,互联网上的人们很喜欢在自己的兴趣爱好里面写上:远方、旅行、阅读、写字。其中,旅行是一定不能写成旅游的,旅游特指打卡报团型的走马观花。旅行就带着一点奔赴陌生和远方的勇气、孤敢和自由自在。阅读是不能写成读书的,要不就显得学究气太重、目的性太强,少了那种松散、洒脱、懒散的高级感。我是不知道多少人找到了真的”旅行的意义“和”心安的远方“的,只能说希望都能,真诚一点?

但是好像又有点苛刻了啦。回到个体,很喜欢这篇newsletter里这段话:

同样的感受,可能已经有一百个名家雕章琢句地表达过了,但我现在更想听我的朋友用朴实的、笨拙的语句来说。同样的痛苦,我知道远方的人正千倍万倍地体验,但我此刻只想给身边的人以拥抱。

另外就是,类似的,有时候看或听到一些人评论宏大议题的时候上,会觉得脑子疼。

感觉他们被各种形式的媒体的“信息“、“知识“、“概念“灌入填满了,这些人是空洞的,是死寂的,是漂浮的,是没有‘真正’自己的思考的。他们说起各种现象、议题,看上去头头是道,稍加分辨,就可以看到组装和拼凑的痕迹,甚至能看到一些”看法“的出处。这些人的脑袋里装的不是自己的思想,而是别人的思想碎片,像一台旧电视,只接收放送别人的信号。背后的问题我会觉得是,ta并没有一个自己的判断标准,和一致的判断逻辑、底层的核心。

看见一些他人和感受一些附近

这段时间,又去了两趟北方——哈尔滨、沈阳、扎兰屯以及牡丹江。我工作的一个好处是可以到一些犄角旮旯走一走。每到一些甚至从未曾听过名字的地方,我都尽量抽时间出去走一走,看一看,或者就抽空打望一下四周,把自己从工作里抽离出来,看看街边有些什么店,看看路上的人脸上挂着什么,看看公园里大爷大妈跳的什么舞放的什么歌下的什么棋悔棋打不打架怎么打怎么骂。

只看不经历的话,觉得什么都是有趣的;身处其中的人是什么感觉,就很难真的体会了。

看着路上的人,会想:每一个人的生活是什么样的?ta在想什么,ta经历了什么?上网久了容易觉得世界都是那个样子的,被一堆流行的词、事、人物描绘的:AI、牛马、彩虹、脱口秀、班味、赛道、优化、特朗普等等等等。但是,所有的词语,或宏大、或简化的概念下,每一个鲜活的个体,到底是怎样的度过每一秒,这每一秒的人,脑子里,又都是什么?是油盐酱醋,是隔壁家小姨的屁股,是今天牌桌不该打给老张的四万,还是小孩明天的补习费?

你关心的和我关心的有多少一样?你的茧房和我的茧房到底有几分重合?几乎不重合的两个人要如何去理解对方呢?

有时候觉得,有的人就算想换位思考也没这个能力,因为他可能都不曾“看到”对方的位置到底在哪。

不知道,没想通。

但是我觉得,人如果能经常走走看看,大概会少一点下意识的骂别人。

又但是,撞了我朋友的特斯拉,不管是谁走下来,我还是要先骂一句,sb啊你!那个瞬间应该是,一点都共情/换位不了的。

挺喜欢Google每年的年度视频,会在很短的视频里,用当年的热门搜索词把一年的事件串联在一起,有大世界大事件,也有小人物普通人的瞬间。你会惊觉这些事儿原来那么近,以及世界和世界之间原来有那么多区别和差距,以及,很多平凡的感动。每年这个视频都会骗走一点我的眼泪。感兴趣的可以看下面这个合集:

上图是2011年视频的结尾,写这期的时候,顺手翻了几期看,站在现在的这个时间点看这个合集,真的会惊觉世界的变化。。。

刚好在这: 这个看似羞耻的小动作,谁做谁快乐 看到一个概念:消失的附近。

人类学学者项飙提出的议题——消失的附近。它说的是我们对世界的感知,越来越依靠宏大叙事,而不是身边具体的人和事。

附近、具体,其实陌生人就是最典型的代表。屏蔽掉他们,也就等于把人际附近中最大的一环抹去了。

于是你会发现,我们对社会和人的了解局限于新闻和社交媒体,不断地被远方的大事件、看法冲击着,情绪上起起伏伏,紧张和焦虑如影随形。

我们感觉自己能与全世界产生联系,但又好像什么联系都没有,仿佛一叶孤舟飘荡在茫茫大海。

当附近的、日常的东西变得模糊,人就很容易对自己的生活失去控制,这或许正是我们当下常感迷茫、无力的原因之一。

我有时候在想:现代‘’陌生人"的消失,是异化层面的消失。一个个普通人,异化为了:送外卖的,开滴滴的,守门的等等“工具个体”。你不会去关心他们到底是谁的儿子女儿父亲母亲兄弟姐妹,不会关心他的喜怒哀乐。眼里就只是,一个部件,而已。

英国诗人约翰·多恩写过:

没有人是一座孤岛,

在大海里独踞;

每个人都像一块小小的泥土,

连接成整个陆地。

但附近消失以后,人人不就,成为孤岛了吗?

我想那时可能更是:

不要问丧钟为谁而鸣,

丧钟为你而鸣。

消失的附近是个更庞大的概念,我只是瞄了一点点啦,顺着这个概念,有好多好多想要深入看看的东西,也愈发觉得是个一时半会儿收不住的话题,也许等我过段时间把想看的看完了,再回来聊吧~

当然,也可能不聊了,所以把准备看的东西列在这吧:

项飙专访(上)︱重建附近:年轻人如何从现实中获得力量?_澎湃研究所_澎湃新闻-The Paper

项飙专访(下)︱年轻人在寻找自己在世界上的存在方式和意义_澎湃研究所_澎湃新闻-The Paper

It‘s all about everything.

看了一个讲座视频,是这几年我很喜欢的魔术师Asi Wind讲一些魔术理念,当主持人和他说起魔术的效果的呈现相关,以及如何能够更好的呈现一个效果。他说:(大意)有的人会告诉你,it's all about **. it's all about **. 这种论断,是完全没有道理的。实际上应该是:It's all about everything.

什么意思呢, 他举了一个咖啡的例子:

一杯咖啡是怎么产生的?很简单,咖啡豆、烘焙、磨成粉、把热水倒进去,搞定,非常简单。但什么可以成就一杯很好的咖啡呢?哪里的豆子,什么气候长出来的豆子,怎么烘焙的,怎么密封的,多大的压力密封的,磨的时候快速还是慢速磨的,磨得细还是粗,等等,这些(是咖啡的品质相关)。进一步,你在哪里喝咖啡?室外?室内?天气热还是冷?房间里有没有好闻的味道?有没有坐在舒服的沙发上?是否被喜欢的人环绕?为你提供咖啡的人是个很好的人吗?所有的这些东西,都可以改变你对咖啡的感觉。如果我们能把每一个部分最好,(那么你就成功的到了一杯很好的咖啡)。

So,it‘s about everything.

2.

我记得小时候玩星际争霸,从来都只和电脑打。开局以后,先快速的输入秘笈,给我点钱给我无限人口怎样怎样等等,然后开心的哒哒哒胜利,退出或者再来一遍。

后来有一天,突然想试试靠自己是不是能赢。没有输入秘笈,惨败,不信邪,三个种族开局都试了一下,都赢不了。

深受打击。

那会儿看游戏视频并没有那么方便。高手的视频录像是一个可以下载的文件,需要下载下来,导入到游戏里,然后在游戏里选择“replay”,那当然就更没有解说了。所以其实看不太懂。我去问打的好的同学,也只是说你用什么战术就可以了,可我根本撑不到用战术的时候。直到有一天,我认真的坐在朋友身旁,看他到底怎么做的。

他会控制每一个采矿的工兵去不同的采矿点采矿,会在刚刚好够钱建设下一个建筑的时候把钱用掉,会在够扩张的时候及时扩张。而我通常只是,一股脑让他们去采矿就不管了,一股脑把想建造的建筑能点的都点了就不管了,卡着钱就卡着。

回去以后,我迫不及待的开始了尝试。尝试着一个个控制,尝试关注时机和细节,努力往前安排计划,然后感觉不知不觉中,获得了我的第一次人机胜利。这不是一个励志故事,我之后就停留在这个水平,到现在也打不好即时战略游戏。但是这个事情对我的影响很大。以至于后来玩很多游戏,电子游戏也好、桌游也好,甚至团建活动,当我真的想赢的时候,就会从一开始,努力为自己积累每一个能拿到的优势。

第三个故事,梁文道在一席的一个演讲: 梁文道|自由宽松的环境 “革新”才有机会_哔哩哔哩_bilibili

他讲了如何发生法国大革命的故事,一点点追诉,说到宽松的人文环境,说到知识分子的崛起,说到活字印刷术的发明(古登堡那个),这些革新的积累,在不同的领域的细微的变化,最终导致了这场法国大革命。

我想说什么呢?

•沉思的艺术[8]:人们喜欢在雄心勃勃的时候一次性改变一切,充满戏剧性。但实际上持久的变化来自于小的但有意识的行动。去攀登一座山,而不是飞跃一座山。 生活不是匆匆而过,也不是比赛,不是一个要解决的问题。仅仅是体验,而好的体验需要专注。这样,许多纷扰可以被屏蔽,复杂的问题得以一步一步解决。(via shaonan)

我想说,我相信积累有用,相信微小改变的力量,相信水滴石穿的力量,相信善的涟漪能触动别人,相信蝴蝶翅膀能煽动风暴。宏观的部分上,我相信做一点正确的事情,能多多少少帮助世界变得好一点,即使我看不见,我也相信这是好的。个人的部分上,我相信努力总会有某种回报,多多少少会让自己好一点,或早或晚,会看到的。缓却可达。

路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。

那个魔术的讲座,后面还有几句:

我们在聊的是Good和Great的区别,这真的很细微,但,这是Good 和 Great 的区别。

……

This is it ,it is all about everything.

锋芒还在,刀刃还在,而我已不会提着你到处找仇人了 | 读首诗再睡觉

弹簧刀

静静地躺在抽屉里

许多年了。我轻轻按动

你还像个愤青一样

弹跳起来。锋芒还在

刀刃还在,而我已不会

提着你到处找仇人了

岁月就这么过去

曾经涌动的血

如今像黄酒一样

温润。秋风萧瑟,独自沉沦

没人知道你的隐忍

更没人知道刀起刀落的

往事。今夜我怀揣着你

一个人看海,喝酒

你是否感到一丝温暖

2011-11-01

作者 / 颜非

选自 / 《鱼,玄机》,厦门大学出版社

这是一首无意中翻到,触动到我的诗。可惜当时没有一劳永逸的写下感受,现在望着这段文字,苦苦思索, 却怎么也想不起来当时的感觉。悄悄的读(出声)一遍,好像,知道一点了,再读一遍,大概,是这样吧:

我会想起,一些陪伴的物品,的确定性。它永远不会离去,至少你以为是这样,或者说,至少它不会主动离去,只会被你遗忘、遗弃、躺在角落等着你。有时候,也会给自己刻意的去设定一些类似的东西,仿佛是生活的一个锚点,碰触的时候,就可以,找回一些自己。

似乎很多影视作品都有这样的设定?比如,星爵的随身听?

(搜了一下,这类东西在心理学上似乎叫做”过渡性客体“:可以提供情感安慰和稳定、帮忙应对压力等等。)

比起选诗的那个标题,我个人会更喜欢这一句:

往事。今夜我怀揣着你

一个人看海,喝酒

你是否感到一丝温暖

我一直记得一个场景:小时候的暑假,我妈有天中午兴冲冲的回家送我一根内存条,我也很开心的接过去准备装在电脑上。忘记是什么事情,吵起来了,她愤怒的试图把内存条掰断、力气不够、猛地甩到地上。我怔怔的杵在那,直勾勾地看着内存条弹弹弹、翻滚、静止。脑子里只想着:一个物件,本身一点都没变,但是周围的人的感情、环境氛围都不一样了,而这个东西刚才还是快乐的源泉,现在却躺在这里,仿佛是个笑话,又仿佛在看笑话,又仿佛在笑话我……到现在,当大家很开心的在一起的时候,我有时候会突然抽离开,看着某一个小的新的有意思的物件发呆,会想起当年当时怔怔的自己;会转换到物体的视角去看这群嬉闹的人,看这群人待会儿是否会变得突然悲伤或者吵闹。会想把手伸进口袋,摸一摸想象中的现在已经没有用的256M的内存条,感受疏离。真是童年阴影笼罩一生啊哈哈哈哈

面纱—毛姆

⭐⭐⭐⭐(五星制)

“我知道你愚蠢、轻浮、没有头脑,但是我爱你。我知道你的目的和理想既庸俗又普通,但是我爱你。我知道你是二流货色,但是我爱你。”

这本书最出名是不是就是这段话了?我全篇看下来没有那种惊艳感,不知道是不是现实早就比书里的内容魔幻多了?

比较印象深刻的部分是,当她已经以为自己经过了背叛、经过了丈夫的”惩罚“、经过了丧夫、经过了修道院里的”修行“等等以后,回到香港,以为自己已经能充分的正视和唐生的这段关系,以及明明白白知道唐生是怎样的一个人以后。却还住在了他家,并在他的强烈要求下,和他发生了关系。

意料之外,又,情理之中?毛姆对人性真是,狠辣啊~

以及:

这个世界上有足够多的傻瓜。当一个官居高位的人对他们不摆架子,还拍拍他们的肩膀说他会为他们力尽所能,他们想当然以为此人智慧非凡。

我愿称毛姆为讽刺及骂人大师。

食南之徒-马伯庸

⭐⭐⭐⭐(五星制)

但如果一个人总是能带来美味的食物,他自然会赢得其他人的敬爱,这一点人类和其他动物并无区别。

其实最开始被推荐的就是这本书,但是没想到是最后一本看的。

因为连续看了几本作者的小说,看完的感觉是:还是熟悉的味道和配方。

很佩服作者总能从这样的角度出发去挖掘和发展出一段有血有肉又有趣的故事。

南宋名家词选讲-叶嘉莹

⭐⭐⭐⭐(五星制)

一直很喜欢看她讲诗词的内容,对每首诗词的解释都恰到好处的打动我,让我能听的进去。听的进去很重要的。不然有时候恍惚的读完,一点印象都没有。

我觉得她讲诗词,是能充分动用感官的。她会从背景讲起,讲时代背景、诗人背景、写诗的缘由、讲语境、相关语境和双重语境等等等等,读一遍就知道了,她有一套完整系统的理解诗的办法,在用这套办法拆解理解的同时,也在认真试图教会我们如何去感受诗词的意蕴和美。

本来之前这期选题是打算集中一起写一下叶先生的。结果惊闻先生以百岁之龄仙逝,默然,先作罢吧。

说回这本吧,几个熟悉的,几个不那么熟悉的名家,有的词是以前看过的,更多的是没有看过的。神奇的是,很多词看她讲完,几乎就能背下来了。确实是因为先生讲的时候,真的能带着学生层层递进,调动感官去感受词,语言的部分反而不知不觉就觉得,自当如此了。

这本看的时候摘录了不少,节选一些在这:

《金刚经》的一段话说:“若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。”换言之,如果只从外表形象来看我,从我的声音来追求我,那就是走上了邪道,不能见到最高最真实的境界。但一般人却只能从外表来欣赏。

👆所以,有心的人应该怎么办? 还是无所谓?依自己开心就好? 反过来说也对:不以物喜不以己悲。毕竟本也不是,为了外界。

有些肤浅的人有三分好就到处要表现十分好;但有的有十分好的人则非常含蓄,不到必要时不轻易表现,总是深藏不露,很有修养。

旧时天气旧时衣,只有情怀、不似旧家时。

自古儒冠多误,悔当年、早不扁舟归去。醉下白苹洲,看夕阳鸥鹭。菰菜鲈鱼都弃了,只换得青衫尘土。休顾,早收身江上,一蓑烟雨。

这段说辛弃疾👇:

可是几十年过去后,有一次他的一位朋友慷慨地谈起建功立业的事情,他也回想起少年时的壮声英概,写了一首《鹧鸪天》: 壮岁旌旗拥万夫,锦襜突骑渡江初,燕兵夜娖银胡簶,汉箭朝飞金仆姑。 追往事,叹今吾,春风不染白髭须。却将万字平戎策,换得东家种树书。

应该放过自己,还是,有一点坚持呢?这个问题长期困扰着很多人吧。夜深人静都会暗暗挣扎👇:

“守身如执玉,积德胜遗金。”你守身如同拿着一块美玉,你不能让它染上一点污秽。可是有几人真正做到了“守身如玉”,又有几人的人格真正是百分之百的完整?人性都免不了软弱。

太喜欢这个词了👇:

春宽梦窄

最近这一年两年,看见一些人做事,恰恰是后者的状态,又丑又媚,没想到在这精准打击👇。不过他们有钱赚有名头得,大概自己并不会觉得低下吧。

一般说起来,中国人讲究书品、画品,书法和绘画都要求“宁拙勿巧,宁丑勿媚”,如果你的作品油滑浅俗,有一种媚态,其品格自然低下。

叫魂----刘森

其实就是 Off-Beat No.3 会有一个答案,顺其自然。 里,《烟火青年》那个视频的音乐,顺着听下去的,一发不可收拾的喜欢上这个系列的歌。

整首歌从头贯穿到结束的密集的鼓点,一声声一下下敲得人坐立不安。语焉不详的歌词,落脚在”盛世有个好脾气“和”愿您有个好心情“上,会觉得不得不去探究一下他到底在讲什么。

你看那黑夜多美丽斗转星移,

妖风满楼迎来多少山雨,

全城泰迪牛羊遍地,

盛世有个好脾气,

……

老骥伏枥藿香正气,

我这种废柴男儿志已不在千里,

叫天不应喊地不灵,

愿您有个好心情。

转来转去会觉得,很多角度的解读好像都可以,所以其实,一千个哈姆雷特?好的作品就是脱离了作者可以独自往不同的方向生长的。这个解读的视频还不错,可以看看: 【【音乐闲话】刘森||《叫魂》狂沙卷走谁?】

但是话说回来, 不管解读,这个现场的视频,看着看着,会有一种又迷幻又颓废又有一点点希望在生长的感觉,应该会在某个层面打动你。非常推荐: 【【现场档案】刘森||《没有县城,万万不能》《叫魂》《妖风过海》《焰火青年》(刘森的绝版现场)】

顺便说一句,孔飞力的《叫魂:1768年中国妖术大恐慌》也是一本好看的书 ,推荐的~

碎语

有一天开车回家,日常堵车的路口,缓慢前行的时候,突然空中闪过一个非常鲜艳的影子,完全就醒过来了,趁着停滞的时候仔细寻觅。是一只“神鸟”,腹部黄色、红色的羽毛,背上整片的蓝色羽毛,拖着长长的蓝色尾巴,非常非常的艳丽,非常非常的好看。从头顶飞过然后落在旁边红绿灯架上的时候,有一种魔幻的,不真实的,会质疑自己是否穿越了的美。会让自己想起生活其实有很多”远方“和”无意义“的瞬间。

喜欢这种,会把人从日常敲出来的瞬间。

这趟到北方的两次出差,人员配置是类似的配置,和同样的几个人待了很久。朋友问我,和这群人处出感情没有?我说,第一次觉得不行的人,处再久,都只会是讨厌的同事而已。而且大概率只会觉得越来越讨厌而已。

不过第二次去沈阳,对这个城市的好感在上升。照了一张和上次一样的地方:

2024.9

2024.12

同时惊觉旁边就是918炮击的地方:

说真的,越在东北这几个地方走,越能感觉到那段时间的历史沉甸甸的压在这片土地上,处处都是痕迹。

这期拉拉杂杂真的写的又臭又长,中间经历了很多事情,忙起来以后,有好多想说的话憋回去了,就过去了,有好多感想,过去了就不见了。有时候被一个个事情冲击,然后迅速的去应对、处理,像个大人一样。夜深人静的时候,内心也许有个默默抽泣的小孩子,同样需要认真关照。

以后还是尝试尽量不要拖太久了吧~

以上就是本期的全部内容,感谢你的时间。

订阅地址: https:// offbeat.zhubai.love /

如果觉得这封newsletter有那么一点点意思,欢迎分享给你的朋友,

(我也不知道有什么意义,所以也没关系,都可以。)

如果有什么想聊的,想和我讨论的, 可以直接回复这封邮件,

或发送到邮箱:[email protected]

或通过微信 offbeat00 联系我

我们下期见~