热麻了!下雨天散步还算有点趣味,但是最近的高温让我没有勇气在户外晃悠超过15分钟。虽然出门的时间不多,也不妨碍在数字世界中迈开双脚。过去两个星期终于通关了《死亡搁浅》,这次好像突然对上了小岛秀夫的频率,get到小岛为什么这么执着于「行走」这件事。(文章发出之前刚开始玩《死亡搁浅2》,相比之下第一部简直就是demo(尽管第一部已经足够特别),赞美小岛秀夫。)

- 🔍 漫步学——行走是在构建语境

- 📸 Stanley Greenberg的纽约抄本

- 🗺️ 两则街头的心理地理学实验

- 🎮 沉迷《死亡搁浅》的两周

- 👾 游戏截图与「新游戏新闻主义」

🗞 报刊架在这里,可以查看往期周报的目录和链接

🗺️ 收发室张贴了漫游者地图,收录一些查阅资料过程中看到有意思的内容。

🔍 漫步学——行走是在构建语境

在行走的过程中,景观和位置是连续的函数。瑞士社会学家、经济学家Lucius Burckhardt在上世纪八十年代提出Strollology(漫步学或散步学),这是一门融合社会学、美学与城市规划的跨学科研究方法,通过有意识地漫步来思考人居环境。1996年,Burckhardt发表了一篇文章《Strollological Observations on Perception of the Environment and the Tasks Facing Our Generation》,探讨在现代城市建设的背景下,我们应当如何塑造环境审美,以下是摘录翻译。

关于人居环境的审美从未像今天这样引起人们的关注,尽管人居环境建设得到了历史上从未有过的重视,但关于环境「丑陋化」(uglyfication)的抱怨却日益高涨。

我将研究这一现象的科学称为漫步学(Strollology),旨在研究一个人感知其周围环境的连续性的过程。举个例子,假设我们要前往坎榭列利亚宫,如果通过地铁,我们就是被突然「传送」到了坎榭列利亚宫,相反,如果我们离开家,骑自行车或步行,我们观察街道,穿过广场,沿着科尔索大道漫步,也许会欣赏维东尼宫、利诺特宫或圣安德烈亚教堂,从而为最终读懂坎榭列利亚宫做好了充分准备。这两种方式会导致我们对这座建筑的印象截然不同。

在旧世界,任何通过漫步方式所探索的语境(context),都作为目的地的解释性补充。在这个前提下,一个被其语境所支撑的建筑,可以相对容易地表达自我。

让我们也以漫步学的视角谈谈景观。在十九世纪——铁路的时代,景观坍缩成了明信片上的符号。旅行就这样被简化为选择度假目的地、购买车票以及租一间符合明信片景色的酒店房间。然而,在铁路黄金时代之前,体验景观则是另一回事:路途与目的地同等重要。一个人可能会步行或骑马离开城镇,穿过一座砖砌的城市大门,看到陌生人在田地里劳作,涉过一条河流,进入一片森林或爬上一座山丘。他可能选择另一条路线返回家乡,晚上疲惫不堪地向亲友描述那里的景观。他描绘的景象是既有知识与沿途收集的碎片混合而成的拼贴画。

他觉得它美吗?当然美:因为他在旅途中看到的自然生长的一切都是美的。更重要的是,他看待这片景观时是无功利性的(disinterested)他既不是在寻找蘑菇,也不是在寻找适合耕作的土地。城市居民对乡村景观的不熟悉,恰恰使他能够欣赏其美学品质。

那么为什么我们这一代人在面对观察对象(无论是建筑还是景观)时,都显得无所适从呢?从漫步学的角度来解释,发生改变的并非对象本身,而是语境。

实际上,我们到达目的地的方式,确实与跳伞者颇为相似,只不过是我们从地下而来——从地铁出来。缺少了路途中接收到的知识和经验,让我茫然无措。「我现在正踏入公园」的体验已然消失,那种有助于我们理解所见之物的语境已经完全瓦解了。

因此,我们是审美体验不再自动发生的第一代人。缺少语境意味着场所本身必须解释其美学意图。具体来说,当我们建设一个公园时,它不再基于我们是从起点出发、穿过大门、进入绿地这一事实。相反,公园必须通过内部设计来证明它在多大程度上与周围环境形成对比。因此,甚至在我们迈出一步之前,它就必须给我们散步学的解释:你是从城市来到了公园。

建筑也是如此。建筑不能再依靠地理位置来传递意义,因此必须通过略微偏离所在环境的风格来彰显独特性。例如,一家购物中心必须向访客昭示:我与周围环境截然不同。

重申一下:我们是第一代必须构建一种新的美学的人,一种基于漫步的美学。之所以是漫步,原因很简单:通往一个场所的路途不再被视为理所当然。

📸 Stanley Greenberg的纽约观察

「无地方」的空间是摄影师Stanley Greenberg在纽约用镜头捕捉的目标,它们可能是建筑拆除之后留下的空地或事深埋地底的水利装置,是城市系统中隐藏的零部件。UrbanOmnibus刊载了一篇对Greenberg的采访,探讨他的创作之道。

🎙️(UrbanOmnibus):你如何以独特的视角观察城市?

📸(Stanley Greenberg):作为一个在纽约长大的人,我认为我很了解这座城市。一部分原因是我在这里度过了很多时间,但更多是因为我利用这些时间的方式。我认为纽约是一个庞大的有机体,只有部分是可见的。我们身居其中,在塑造城市风貌的同时,也被城市改变。我对一些街区有心理地图(mental map),但仍有很多空间等带我去探索。有些纽约人从不离开自己所居住的街区。我尽量走出去,尽可能多地观察;步行、骑自行车、乘地铁。我也总是在阅读关于这座城市的过去和现在。有时我感觉我自己更像一个游客,总是在寻找新的事物和隐藏的历史。我学会寻找不同类型的小地标,比如下水道的竖井、不同年代的井盖和路灯。我还喜欢观鸟,所以我训练自己观察细节。对城市来说也是一样,你总得保持观察的姿态,要假设一切都不是理所当然。这就是我试图通过我的照片做的事情;说服你值得花时间去观察这座城市。

🎙️:在造访一个地点之前,你会做多少调研工作?

📸:研究是绝大部分工作,实际拍摄只占项目时间的一小部分。我花很多时间在图书馆、网上、看电影,做任何我需要做的事情,以尽可能多地了解潜在的拍摄主题。我认为这些知识影响了我最终到达现场时的观察方式。当我遇到工程师、物理学家以及带我参观现场的其他人时,这也非常有帮助。一旦他们看到我是真心对他们的工作感兴趣,他们通常会更愿意告诉我有哪些值得看的东西,以及如果没有他们的建议我可能会错过什么。

智能手机已经霸占太多注意力,让人们不再仔细地观察街景,而《Codex New York》试图将这些细腻的感知展现出来。在《Codex New York》中,Greenberg融入了一些考现学和类型学的观察方法,寻找建筑被拆除之后留下的空地。

在高密度的城市中,当一栋建筑突然消失时,出现的东西就越多。比如,拆除一栋建筑会暴露出邻近建筑的墙面,这些墙面可能被遮蔽了几十年,甚至几个世纪。特别是在曼哈顿中城,拆除一栋建筑会创造出类似广场的空间。在那里,你可以突然获得一种新的视角——也许只是阳光以新的角度照射在人行道上——这是以前不存在的。

🗺️ 两则街头的心理地理学实验

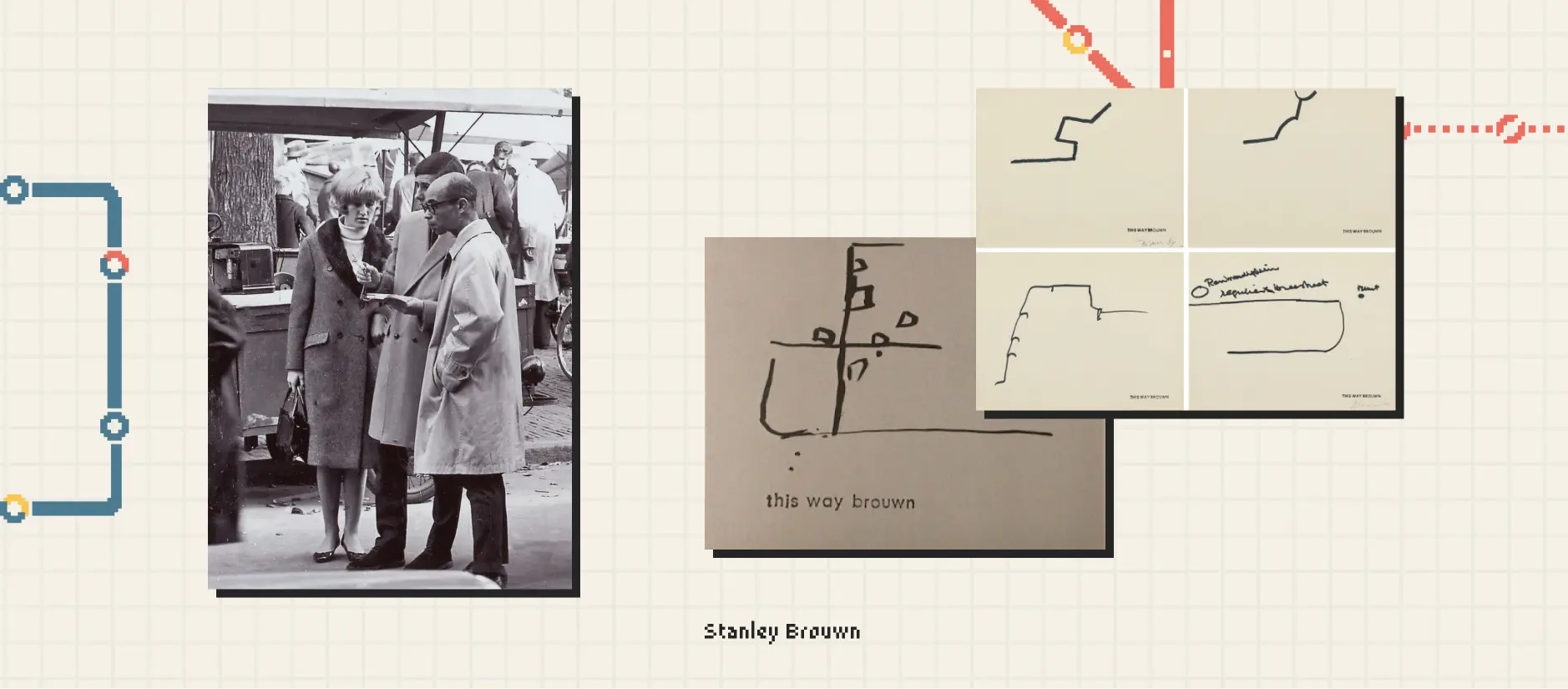

20世纪60年代初,艺术家Stanley Brouwn在阿姆斯特丹的街头随机向行人问路,请他们用纸和笔画出路线。Brouwn将收集到的路线图汇集成册,出版了名为《this way brouwn》的画册。

Stanley Brouwn很低调,并没有留下太多采访和文章 ,也不过多解释他的创作意图。从少有的记录中,Brouwn提到距离和方位他的创作素材:

越来越多的人每年进行一两次长途飞行。距离这一概念的有效性正被逐渐削弱。在我的作品中,距离被重新赋予能量,它们重新获得意义。

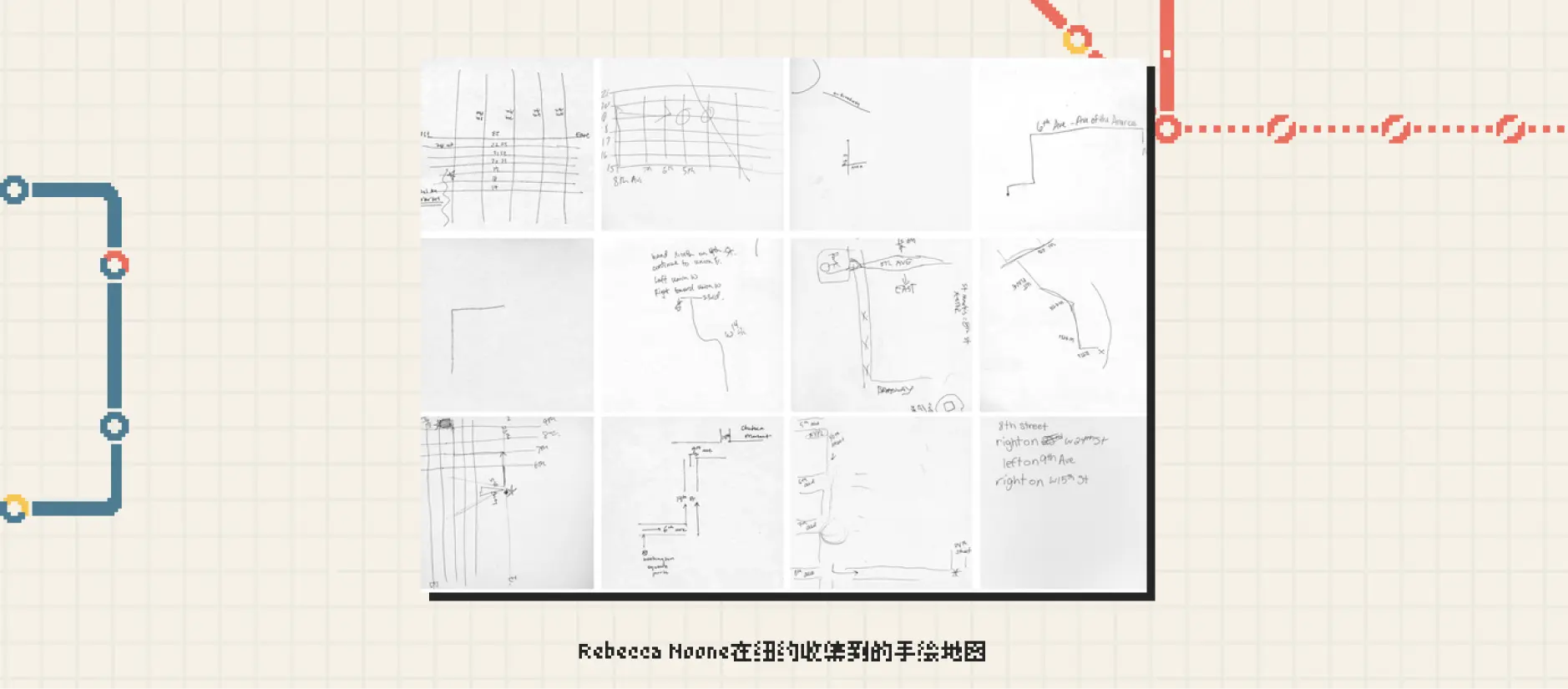

2020年,艺术家Rebecca Noone重现了Brouwn的的街头实验,在多伦多、纽约、伦敦和阿姆斯特丹的街头向行人问路,目的地包括购物中心、交通枢纽、市民广场和公共图书馆。Noone总共收集了220 张独特的城市街道路线图,并附有关于问路的现场笔记和20次后续访谈。

不同于Brouwn所处的时代,Noone遇到的路人中,有三分之一选择使用地图app寻找最优或最快的路线。然而在线地图也并不总是奏效,有时指向名字相近但方向完全相反的地点。Noone试图在实验中讨论在线地图的路线算法及其投射的价值观。

在线地图鼓励「探索」,但「探索」常常导向广告内容。导航则被视为获取「最优路线」的手段,这条路线被定义为最快、避开交通拥堵和测速陷阱,强调汽车作为出行工具。谷歌地图基于「让世界成为你的世界」的策略,推广可靠性、易用性、探索性以及体验的商品化,并作为导航的核心。

🎮 沉迷《死亡搁浅》的两周

这两周又打开了《死亡搁浅》,想趁第二部发售之前填完坑。其实第一部发售之后没玩多久就吃灰了,主要是因为没耐心阅读游戏中神神叨叨的谜语对话(前三章真的很坐牢),很多剧情都囫囵吞枣。这次抱着速通主线直奔结局的目的,不小心中了送货和修路的毒,一个订单接着一个订单不可自拔,不得不说小岛秀夫真是又神经病又有才华的老头啊。

其实《死亡搁浅》描绘的世界也是「无地方」的空间,人们为了躲避虚空噬灭都躲进地下的庇护所,通过全息投影交流,所以整个游戏都弥漫孤独的气氛。第一次游玩印象最深的是异步联机的机制,虽然只身一人穿梭在广袤草原,但能感觉到和其他玩家的「弱连接」。小岛在一则访谈中谈到异步连接的机制:

玩家在这个世界中会感受到极度的孤独,同时。其他人存在的证据——穿越同一片景观的隐形玩家——能够抚慰这种孤独。就像朝圣者留下石堆,标记着他们曾经走过,并给予未来朝圣者力量一样。玩家以缓慢、艰辛的努力行走,并在身后留下略微改变的景观。

小岛秀夫真的把「行走」当回事,比如控制角色移动方向的同时还需要注意平衡身体重心避免摔倒。刚上手的时候还犯嘀咕:有必要这么设计吗?随着游戏进程深入,越来越熟练地控制Sam征服不同地形的时候,移动的过程变成了享受,尽管有些订单路途漫长。

在技术上,《死亡搁浅》使用「逆向运动」(Inverse Kinematics)机制,让操控Sam走出的每一步都踩得很扎实,也很真实。游戏玩到后半段出现很多宗教隐喻,送货也越来越「魔怔」,感觉Sam穿越美洲大陆的过程也是一趟朝圣。想起来《浪游之歌》中写道,

行走,是被打断的下坠。我们看,我们听,我们说,并且我们相信我们所迈出的每一步都不会是我们的最后一步,而是将引领我们更深入地理解自我和世界。

除了《P.T.》,之前没怎么玩过其他小岛秀夫的游戏,所以很好奇为什么在这部作品中,小岛秀夫的头衔是导演?在一则访谈中小岛说道:

我认为自己是一个「游戏创作者」。然而,就我而言,我的工作非常独特。我参与了制作过程的每一个环节:策划、编写剧本、导演、剪辑、游戏设计、微调、选角、指导演员和表演、音乐制作、宣传、合作、制作,以及作为导演监督整个创作过程。这就是为什么我刻意使用「导演」这个称呼。从概念诞生的那一刻起,到项目的细节调整,甚至最终的宣传策略,我都亲自导演全盘。我是字面意义上的导演。

具有讽刺意味的是,我在游戏行业中有「局外人」的感觉。我与行业内的人联系不多,总觉得有种疏离感。就像我们没有共同的语言。我无法和他们谈论我热爱的事物——电影、书籍、音乐、艺术或哲学。另一方面,我与电影、音乐或文学领域的人相处时完全没有这种感觉。我们的对话源源不断,几乎像是童年好友。这也是我为什么把时间花在电影制作人、作家、音乐家和其他艺术家身上。至于无拘无束地工作,我做不到。如果我无限制地工作——尤其是在时间上——我永远也完成不了创作。归根结底,我是个完美主义者。

👾 游戏截图与「新游戏新闻主义」

「新游戏新闻主义」(New Game Journalism)不再从创作的角度评价游戏,而是关注玩家的想法与体验。偶然读到一篇文章将游戏截图作为分析素材,从心理地理学的角度来研究玩家在虚拟空间中的体验。

如果游戏是数字迷幻剂——但游戏新闻学就像化学,描述化学物质起效时的感觉,以及现实如何在你周围被重新混合。

「新游戏新闻主义」的概念来自于Thoms Kennerly在20世纪60年代提出的「新新闻主义」(New Journalism):

脱离传统意义上新闻报道的文采方式,在描述客观事实的基础上,借助文学的表达方式,强调场景、对话、事实、细节的描述,属于文学新闻(literary journalism)中的一类。

文章提到,游戏截图功能让玩家成为在虚构空间中的旅行记者,也留下了很多能够反映玩家体验的素材。

一张照片表达了摄影师、时间和地点的独特结合记录。它代表了一组难以或无法复制的环境条件的视觉指纹。从光线、角度、一天中的时间,到背景活动——所有这些都创造了不可复制的瞬间。这将游戏截图与风景明信片区分开来。后者更像商品,前者则更加有「匠人风格」(artisinal)。

心理地理学和漂移理论试图探索与实践和地点有关的个人思考,在许多游戏中也可以发现类似的实践,尤其是在一些强调环境叙事的游戏中。从这个意义上,《死亡搁浅》是一个很有「漫步学」和心理地理学意味的游戏,除了碎片化的剧情叙事之外,主要的游戏体验来自于玩家与环境的互动,征服地形的经验知识不以数值的形式体现,而是转化成实实在在的瞬时决策。

从《黑暗之魂》到《塞尔达:荒野之息》,漫游是探索世界的主要机制,许多谜题和任务只有当玩家放任自己进行无目的的探索时才会浮现。审视我们的环境以及我们对它们的感觉,是心理地理学的核心,构建「无意的知识」(unintentional knowledge) 。

欢迎回复有趣的想法,查看其他文章可以订阅公众号「乔尔事务所」