“这事儿有意义吗?” 这是我做事之前最常考虑的问题,我觉得这个问题的答案应该是很明确的,有或者没有。没有意义的行动,做了就是浪费时间。 这两个月的经历让我对这个问题有了多几个角度的理解,在试图回答问题的同时也在解构问题。索性留一个不成熟的思想记录吧, 关于一份作业、一集播客、一本书和一个展览。 期待日后的修改或打脸:)

Takeaway: 意义可以被赋予和创造, 但无法证明。

“先想意义” vs “边想意义”

这学期有个作业是写一份研究计划,我非常拖延,因为我听到这个作业的时候对它的判断是毫!无!意!义!。虽说是小小的作业课题,但必须按照准备申请一百万美金研究经费的格式和内容写成稿子, 还要做一个海报,改两三轮之后打印出来,还要花一个下午展示给自己的同学和老师。这么点事儿搞这么多名堂有啥意义啊? 十几页研究计划并不能真的落实,海报也不会真的有什么人关注。 别说什么长远的意义了, 提交/展示之后的第二天这一切就会变得毫无意义。

但今年的一个变化是, 我不会因为一时的“我觉得”就下判断, 所以想试试不带批判地去体验这份“毫无意义”的任务, 把自己抛进那个场域去处理和参与。

没想到在按部就班的完成这一切的过程中,我的感觉好像变了。 比如说,当我开始去想别人为什么要在意我的课题 (必写的内容),我才发现其实我的课题没有想的那么简单,我也没有自己以为的那么了解我的课题, 我甚至不知道怎么跟别人解释清楚。这些“新发现”衍生出了后续更加深入的探索、写作、思考和交流。

现在放在角落里的海报应该再也不会被拿出来;电脑上那个“研究计划”的文件夹估计再也不会被打开。这一切没什么长远意义的结果和我的预测一致,但是那些我未曾有过的经历,对话, 那些我从没想过的问题,却意外地从我决定开始的那一刻起,蜂拥而至。 而每一的体验都在丰富我的生活和我对某个领域的理解;表达和澄清观点对我而言好像不那么可怕了。 这个作业的成果没什么意义,但是完成这个成果的过程对我来说却充满了意义,这是我未曾想到的。

那一开始觉得没有意义,实际上真的很没有意义的事情该怎么办? 当然还是该敷衍就敷衍了。我依然要做有意义的项目,但是”是否行动“和 ”是否有意义“的关系变了。我不会再在一切都尚未开始时就要求自己准确且肯定地回答”这是否有意义“这个问题,并让这个答案决定自己是否行动,我会鼓励自己随着在尝试的行动中持续判断“这一切是否有意义。也就是说,这两个问题从之前的前后关系变成了现在的并列关系;从之前的“先想意义”,变成了现在的“边想意义“。

日常生活的意义?

这段动荡的时间,我还在纠结关于日常生活的讨论。 半个我觉得在这个什么都抓不住的时代,抓住生活中的每一刻是重要的,正如现在“活在当下”, “记录生活中的小确幸”变得非常流行。但另一半我又觉得这种日常的确幸在世风日下的的时代似乎更像一种逃避的表现,没啥意义。于是又回到了意义这个点——“ 日常生活到底有没有意义?” 一个播客加一本书,让我的纠结有了些进展。

生命对于我们而言是一种体验,它和我们不是分析的关系。 ——袁长庚

袁长庚和妻子安孟竹去 随机波动 做客的时候,对于日常生活的意义进行了一番讨论。 他的观点是我们可能并不了解什么是生活,总是把生活想的黑白分明,好像只能是每分每秒的惆怅或者每时每刻的欢愉;好像要时时刻刻和受苦难的人同样悲痛才不是冷漠。但实际上真实生活不是沉重和轻松的二选一,它们是可以兼容并存的。他以鲁迅为例,鲁迅白天写愤怒的批判性文学,拿笔杆作武器;同天晚上在日记里吐槽自己贪食:“今晚没控制住,多吃了几块甜饼”。我在想是不是这种看起来有些分裂的生活状态恰好也维持着他的创作和和抵抗,使他的文学反击是如此的有持久且力量呢?我最近相信其实我们在和我们讨厌的人争夺这个世界,如果因为100%的愤怒彻底放弃了生活,那最后也会被生活放弃而丢失掉这个战场,这是我不甘心的。或许是因为这样,前几年的自己可能仅仅觉得鲁迅有趣,这次被其可持续的智慧感受到鼓舞。

“生活带着人们在荒野里四处流浪,谁又会到下次见面会在什么时候呢?谁知道今后的命运又会有这什么样的面目呢?” —— 《阿勒泰的角落》 李娟

我很喜欢安孟竹把现代人的生活比喻成游牧生活,即巨大的不确定性作为生活的主旋律。也就在当时,我翻开了李娟的描绘的真·游牧生活—— 《阿勒泰的角落》。在书中, 她跟随家里的小卖部四处迁徙,途中有的地方连钱都花不出去, 有的地方连电都没有。她的日常活动就是散步,在河边、戈壁上和树林里散步,走啊走啊走啊……那儿环境恶劣,生活日复一日的没有盼头。 我没想到在那日常的生活中,她思考迁徙的本质,人与自然的关系,植物与世界的关系,甚至存在与虚无的关系。她认真地品味着看似无意义的生活,在一词一句中增加对世界和人生的理解,赋予生活意义。

这些珍贵的想法在今天令人沮丧的世界中扶持着我继续生活,也让我觉得日常生活的意义没有标准答案,就看生活着的人们是否愿意赋予它。

“这事儿意义吗?”的迷思

十一月末,西北城市居民楼里的🔥,让醒过来的人们气愤又无力。 因为转发也好, 上街也好, 录播客也好,只要问起这句 “ 做这事儿有用吗?有什么意义? ” 都会一切行为归结于虚无。自己敢做的,能做的一切是那么微不足道,都不会改变大局;但也不想让这般虚无使自己变得麻木,这种僵持的状态让我非常困扰。没想到这个困扰在自然博物馆里得到了疏解。

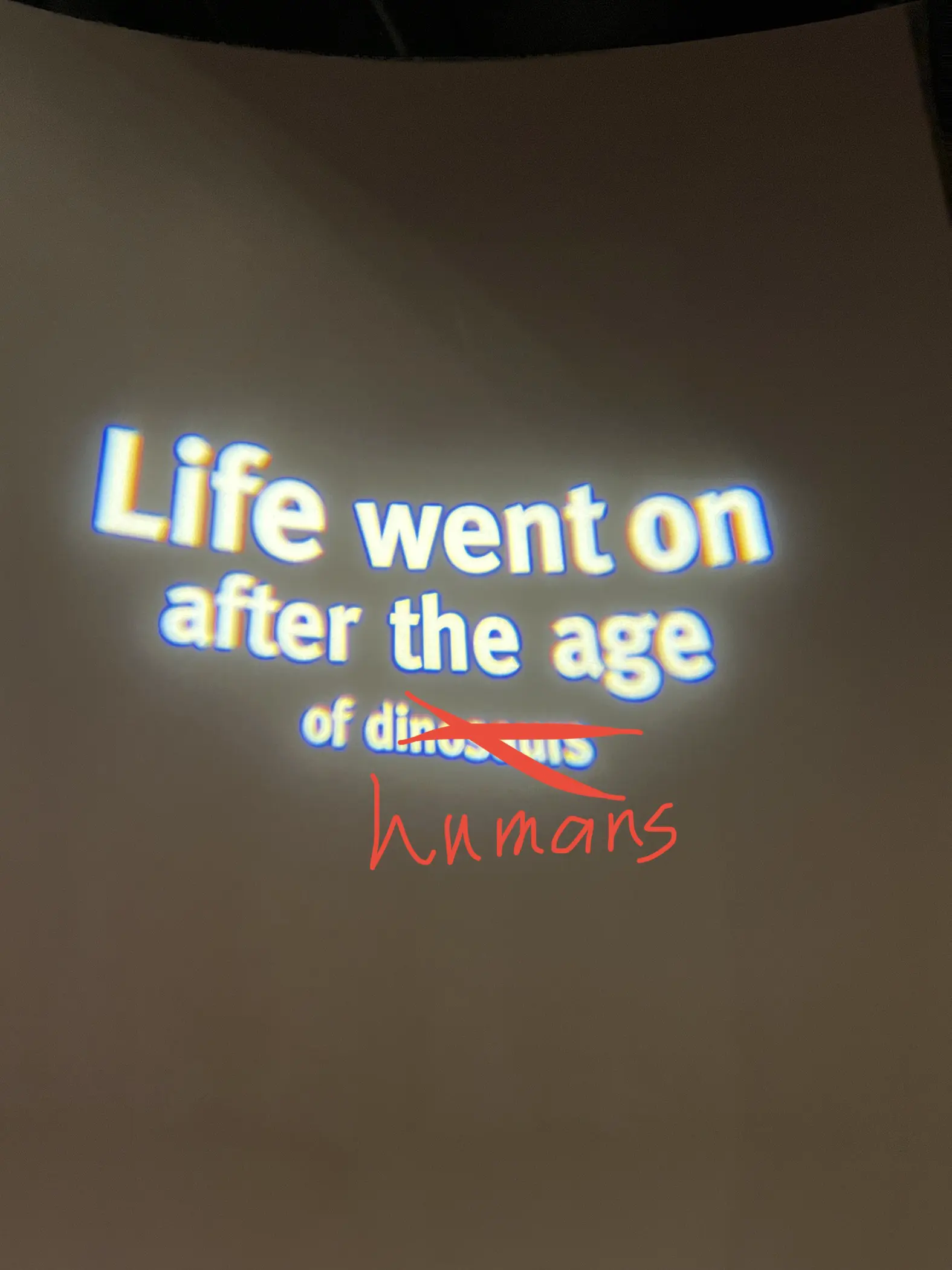

据小王回忆我那天走进自然博物馆时满脸忧愁。常设展览中有一个关于追溯生命史,其大致内容就是从130亿年前开始往今天捋,以物种大灭绝为时间节点,再到现代文明的演变。 我们花了一个多小时“见证”了五次物种大灭绝,可能因为真的虚无了,我看得特别认真,仿佛想从地球生命发展历程中看出些什么未来的线索。 我注意到每次物种大灭绝都是至少70%的物种消失,这个发现给我的内心带来意想不到的宽慰——绝大所有事物都终将消逝,绝大多数事情都没什么意义,所以……我能做的事情如果没什么意义,那也是情理之中的事情。而当我们回顾世界史的时候,我意识历史中的真的“意义”的的事件,都不是先想出来的,而是先做出来的。是有人从那些甚至当时看不出意义的事情开始做的,是那些基本功,细枝末节的修改和异想天开的愿望开始的。这些小事,夹杂着时代的背景, 和岁月的洗礼,被他人定义成现在的大意义。 所以“这事儿意义吗?不是我们能决定的,我们能决定和掌控的只有我们的小意义、我们的生活,以及我们与他人的关系。

近期的惆怅消解一些之后我开始觉得“这事儿意义吗?”或许是个伪命题。

正如Lucky在 协同写作1 里提到“在提出一个问题之前,首先要思考它的合理性,即这个问题是否成立” 。 其实一旦我们把自己和现代文明史相结合(都不需要是更遥远的人类史),就可以发现“有用吗?” ,“是否是有意义的” 因为这种大而模糊问题,本身就没意义,因为它的回答无法证明,也无法证伪。任何人类的行为都可以被解读出某种意义,而被解读出的意义问到最后都是虚无,都没有意义。

目前我的想法是,只要不突破底线*,根据自己的资源和能量进行调整,每个人都有不同对抗的方式,一个人处在不同的生命时期也可以有不同的对抗方式。 一个人如果有资源、有勇气,那可以上街,可以贴东西;但如果一个人害怕冲突,没有办法承担直接抗争的后果,也可以是转发和委婉地讨论。没有最有意义的行动和生活方式,我们不需要用别人的定义来决定自己的行动是否有意义;也不需要去说服别人, 或者向别人解释,我们做了什么或者不做什么。

*借用波米的观点, 底线是不能做伥鬼,不对受到迫害的人冷嘲热讽,不对他人的苦难幸灾乐祸,不做伤害人权的事情, 保持清醒。

所以,到最后我也没有想明白“ 这事儿意义吗?” 这个问题,但是这个问题好像也不那么重要了。

祝我们能保持呼吸,向前挪动 :)