写在前面:受到”随机波动”几位可爱主播的启发,与学姐Lucky进行了第一次协同写作的尝试,就 《文化失忆:写在时间的边缘》 这部书展开了四个主题的讨论与书写,分别是【关于知识分子/社会名人的道德困境】【关于政治立场与文学成就的关系】【关于极权主义的艺术】【关于本书的整体感受】。

尽管阅读此书的实际体验与最初期待的不尽相同,但这丝毫不妨碍我们有所获得,因为读书最重要的部分并不是寻找认同,而是于语言的迷雾中分辨信息,从必然包含偏见的表达里反观自身,方能以更广阔的维度去理解世界。 ——Lucky

从书本开始,不断向内容发问,作者写了什么,想表达什么;同时向内延伸,也不断向自己发问,我的看法是什么,我在期待什么。 ——Chuwen

【关于知识分子/社会名人的道德困境】

【Lucky】

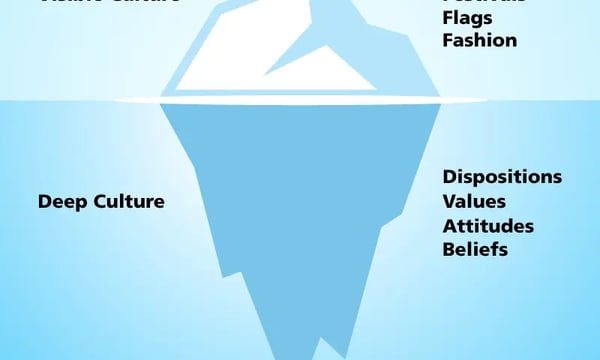

关于这份围绕二十世纪极权主义对文化领域的侵蚀所展开的写作,大致可以将书里的人物分为以下几个主要类别:极权主义的献媚者与受害者,拒绝同流合污的洞察者,漠然或怯懦的静默者。前两类人的轮廓对于具备基本判断力的人来说是相对清晰的,而最后一类人却并不容易获得客观理性的评价。对于那些在赤裸刺目的灾难面前仍然对屠杀者的行为与动机表现出犹疑、缄口不语、拒绝谴责的人,我们能否分辨,他们之中有谁是出于天真与幻想?有谁是为了明哲保身?还有谁是因为其它一些模糊不清的理由呢?

毕竟,天真与创造力的确经常被联系到一起,或许能够解释某些知识分子与艺术家们的失语症。尽管克莱夫毫不吝惜自己刻薄的批评术,但在这个问题上,连他本人也显得有些不坚定。更多时候,克莱夫都会坚决地倒向知识分子必定有能力看到真相的结论,可谈到弗洛伊德和荣格,他也不得不承认他们天真的一面,尤其就弗洛伊德的犹太人身份而言。

当然,弗洛伊德与其说是天真,不如说是一种基于历史与文明的悲观主义,他认为纳粹是“自然的毁灭性本能”,面对这种力量,对抗与逃亡都是荒谬而无意义的,另一方面,他在恐怖即将降临之前逃往伦敦的行为亦说明了,不管如何看待自然的毁灭性本能,最终还是要回归到个体的本能。

令克莱夫有所保留的人里还有一位——维特根斯坦。这位哲学天才在纳粹执政时期所表现出的暧昧是值得玩味的,考虑到他所从事的哲学研究以及他的犹太血统,维特根斯坦在早些时候好像过于轻易地就认同了纳粹宣传里的犹太人形象。尽管战争到来之后,他在行动上有所转变,却始终没有就纳粹党提出太多深刻的评论。

克莱夫的叙述似乎想要暗示,维特根斯坦保持沉默的原因在于他的哲学,即由于他太过在乎语言工具的准确性,而现实发生的一切难以从他的哲学体系中找到合适的位置,他就拒绝开口(正如他那句名言“凡是不可言说者,必须保持沉默”),无论是因为此事无须关心,还是因为担心一开口便会摧毁自己的哲学大厦,结果就是,哲学家摒弃了人文主义,转而进入了一个虚无的理性世界。

不过,这一看法并不具备足够的说服力,毕竟维特根斯坦后来的言行中也不乏忏悔,他完全觉察到自己时刻都在跟“肤浅和迟钝作斗争”,也在信中向赫特袒露自己的担忧:“这场战争……我相信,对我们所有人都有一种坏影响。(它似乎也在慢慢地杀死我,虽然我的身体很好。)” 或许天真是维特根斯坦保持沉默的一小部分原因,明哲保身却显然不那么符合他的个性,而更有可能的则是,面对逐渐清晰起来的现实,他无法原谅自己竟没能在一开始就洞穿真相,骄傲和羞愧堵住了他宣泄的出口。

那么,对于另外那些明哲保身之人,是否存在被谅解的可能?比如库尔提乌斯这类不发声、不合作、不逃亡,只是退居书房的学者,即便他们已经清醒地意识到纳粹的危害,即便他们的声音比起普通人能更大程度上得到传播。他们又到底是否有责任和义务承担起抵抗领袖的角色?这样的知识分子选择明哲保身,就意味着良心与道德的丧失吗?

面对这些艰难的判断,我的标准要低于作者的标准。在我看来,恐惧是一种本能,并非所有人都可以战胜,个人所处的位置与环境、选择抵抗所要付出的代价、自身的风险承受能力,种种因人而异的要素会共同左右一个人的选择。至少他们守住了底线,这一点很重要。没错,我们完全可以批评他们本可以做得更多,但这无疑就变成了一种对他人的要求,而要求的对象首先应该是自己,而不是别人。

更何况,我们就那么肯定,自己在同样的境况中会展现出比他们更多的勇气吗?此时此刻,对于大多数人来说,作出肯定的回答都是轻而易举的,然而没到危机真正来临的那天,所有的预设答案仍只是假定而已。

【Chuwen】

很喜欢Lucky对于书中人物的分类,我想继续谈谈自己对“静默者们”的看法,以及他们的沉默是否应该得到谅解。我认为他们必然无需歌颂,但同样无需被这般谴责,因为“成为抵抗领袖”充其量只是一种个人选择,不是个人义务。

如果一个人在写作/哲学方面很有天赋/知名度,他们有义务去成为战争中的抵抗领袖吗?难道不能有一个会写作但是谨慎的人吗? 难道有哲学天赋意味着不能胆小和自保吗?作者似乎有一个执念——知名文学家需有完美人设,能力和性格以及对个人生命的态度必须在同等高度。

再退一步,回到当时,二战时期的社会气氛是极其令人窒息的。波伏瓦的日记里,字里行间能感受到二战时期法国的被控制之后紧张而恐怖的气氛;而 《存在主义咖啡馆》 里也有描述过二战时期的哲学家们如何到处躲避,以及想方设法把手稿转移的场景。在那样战火纷飞的社会, 能自己活着,有饭吃,有地方住已经是不小的成就,而不是懦弱的表现。出生于和平年代,未曾身临其境这几代人,我不认为谁有资格去指责当时的人做出的选择。

归根结底,作者所做的一切动机分析都是后见之明,即根据后果推测前因。此时更应该做到的是保持警惕和谦卑,毕竟时间无法倒流,后人无论如何都无法得到历史中某一个人的某一种行为的明确动机。从这点上看,克莱夫(即《文化失忆》的作者)对许多人物的描写,并不是在分析原因,而是在为自己的判断找理由。

借用Lucky的话,克莱夫自己心里先有了一个标尺(知识份子必定有能力看到事情的真相),把别人的行为进行量度(当一个人知道纳粹的真相之后,是否公开反抗了),然后根据得到的刻度进行判断(公开反抗了,就得到一个正数,这是个有道德的人,反之,就得到一个负数,那这是个没有道德的人) 。这种思路的局限性不言自明,因为这个标尺本身的有效性就有待讨论。

【关于政治立场与文学成就的关系】

【Chuwen】

Cancel Culture,即作家的性别观念、种族观念,和政治观念,可以决定其文学作品的可读性。克莱夫在《文化失忆》当中对Cancel Culture进行了大规模地应用——所有在二战时期对纳粹的态度不明确反对的作家,其文学成就都相当不可取。

不可否认作家的政治倾向是了解他们的一个重要的视。比如博尔赫斯一直说自己是“世界公民”,克莱夫指出这种论述的另一种解读是博尔赫斯在逃避忠诚于自己的祖国。这种声音对于了解好评如潮的博尔赫斯来说,的确难能可贵。

但是以同样的标准评判所有人,就有些单调了。当我看到第五位作家因为政治立场被吐槽时,倍感乏味,因为作者不像在做理性评论了,更像在简单地贴标签。克莱夫在后记提到自己是战争孤儿,他的父亲刚参与完二战就因意外去世,他为此深受打击,或许这是克莱夫在政治倾向方面有严重“洁癖”的原因。有了背景知识,尽管我依然无法认同,但那些有些偏激的观点稍微可以理解了。

在作者眼中,“什么是好作家?”这题只有一个正确答案。最明显莫过于对萨特的批判,萨特在纳粹占领法国的时候选择缄默而不是公开反抗,于是在作者笔下他成为一个说谎的逃避者,以至于其所有哲学思想都一文不值。首先我并不认为一个作家要做到为国捐躯,其作品才有价值。对于同一件事情,大到国家、小到个体,每个(unit)的态度、立场以及行为,都可以被无数的因素影响,只把某一种立场定为“好的立场”,只不过是过度简化罢了。说回萨特,二战打响时,萨特被招募进军队,被俘虏后被关了十个月,在当时的场景下如何公开反抗?退一步,文学作品的确可以表达政治倾向,但是不需要只用来表达政治倾向。如果始终把政治倾向作为前提标准,反过来评价作家所有的文学作品,是否是一种狭隘的眼光? 按照这么讲,一个作家的种族观念,性别观念,都可以重要的纬度,但是克莱夫在这两方面似乎相当宽容。

更可取的办法是把这些面向都放到台面上,把政治倾向以及作品做一个大致的呈现,最后的评判可以留给读者。然而在本书的很多章节,我们根本甚至不知道某个作家写过什么,到最后对某个人名的印象只停留“这个作家支持/不支持纳粹,他的作品行/不行” 。

Ps: “剩余价值” 曾经对Cancel Culture有过多个维度的探讨,感兴趣的朋友可以来听听(需要科学上网)

【Lucky】

在提出一个问题之前,首先需要思考的是,这个问题是否成立、在哪些情况下成立。我们应当尽量避免大而模糊的问题,因为它们往往伴随着过于简化的答案,只有尽可能地将其分解,才能扩展有效的讨论空间。反向同理,面对一个未经细化的大问题,某个特定视角却被不断放大,甚至作为论断的基础,如此得出结论必定也是不完整的。

于是,当克莱夫在整本书里不断用政治立场作为肯定或否定一个写作者的决定性因素时,他便陷入了对问题与答案的双重简化之中。在克莱夫看来,一个无法分辨出极权主义的面目、更遑论对其刻意谄媚的知识分子必然是“伪智者”,因而他在文学或学术上的成就也要受到质疑。就这一结论前半段所提出的必然性而言,其实已在【关于知识分子/社会名人的道德困境】一题中作出过不同的解释,那么结论的后半段也自然无法成立。

即便是真正的伪智者(暂且以“伪智者”最直接的字面意思作为其定义),他们的作品也未必不能得到正面的评价,更未必是毫无价值的,尤其是关注范围缩小至文学领域的时候。正如纯所说,如果政治选择可以作为评判一个人的标准,那么基于种族、性别、国家的立场与行动也都应该获得同样的一票否决权,如此一来,这个世界上的全部人类大概会无一例外地堕入地狱。

我并不反对、也无权反对作者的评价体系,然而应当留意的是,它的确具有某种迷惑作用。对于读者来说,有必要跳出那些看似理所当然的顺拐的批评,从而审视整个问题的复杂性。也许最后会得到一个同样的结论,但是我们知道,这个结论是建立在更大更完整的拼图之上的,而不是从一开始,就用拼图的一角去想象它的全貌。

【关于极权主义的艺术】

【Lucky】

“悬而未决的是,到底有没有一种东西能叫极权主义的音乐。” 在写下这句话的时候,克莱夫的内心肯定不是想要为“极权主义的音乐”这种说法寻找一种定义,他更想讨论的大概是,我们是否需要跟那些与极权主义产生瓜葛的艺术作品保持距离。

文学、哲学这类需要借助语言进行表达的学科,自然不可避免地要将意识形态包含在内,否则乔治·斯坦纳也无需以《语言与沉默:论语言、文学与非人道》(Language & Silence: Essays on Language, Literature, and the Inhuman)来命名自己多年集结的思想著作。犹太作家沃尔夫斯凯尔在《流亡之歌》里,绝望地宣布“无论你们是否有千言万语:语言,语言已经死去”;诗人兰波选择了沉默,被认为是“把行动提升到语言之上”;卡夫卡则更加耐人寻味,他说自己“不可能不写作,不可能用德语写作,不可能换种方式写作,几乎还可以再加一种不可能:不可能写作。” 无论说与不说,都是在为语言本身的严肃性证明,为语言与道德生活逃脱不了的关联性证明。

相较之下,许多艺术表现形式,尤其与音乐相关的那些,并不会像语言一样直接激活观众对于立场的敏感神经。二十世纪业已向我们充分展示过,政治力量是如何改造与摧毁语言的,但芭蕾舞、歌剧、交响乐,即使在那些最黑暗的日子里,也依然保持着旺盛的生命力。总体而言,音乐“拒绝听众将纯粹的听觉印象与任何语词化的经验形式联系在一起的可能”,同理可见于那些抽象的绘画作品。甚至连建筑也是如此,我们虽然能够辨认苏联建筑的独特性,然而当我们要用极权主义来形容这些建筑的时候,需要停下来思考一下,这种指涉究竟在表达什么。

拿瓦格纳和理查德·施特劳斯这两位极具争议的作曲家来说,如果存在一种叫做“极权主义音乐”的东西,那么他们的作品一定名列其中。然而,《尼伯龙根的指环》、《查拉图斯特拉如是说》、《变形》至今仍在世界各大音乐厅里被反复演奏,足以说明一些问题。我无意为极权主义脱罪,但也不得不承认,即使出于偶然得到极权主义者的推崇,或是根本就是在极权主义的高压之下诞生,艺术始终有它本身的自在性,这一点几乎不必解释。

的确,我们对过去的历史了解的越多,就越是无法不在欣赏这些艺术作品的同时,拾起那些痛苦的记忆,以至于情不自禁地产生出排斥的情绪。尽管如此,关于艺术品味所延伸出的思考,或许仍然存在一种更好的理解方式:我们与极权主义者在人性上并非毫无交集,它揭示了人类之间的相似性,而这种相似性正是一记重重的提醒,提醒我们要警惕自己,在另外一些方面与他们达成更多的共识。

【Chuwen】

文学和艺术的区别以及它们和意识形态的关系我真没想到过,很有意思的分析。这里想接着讨论末尾关于“人性的相似性” 的问题。

我们在批判极权主义者的时候,通常都是和他们拉开阵营的,而且越远越好——我们绝对拥有和他们不一样的思想、与他们相反截然相反性格,和比他们更高的道德水平。但其实我们的确有可能和他们有某些纬度的相似点:都喜欢听某种音乐、看某种表演以及欣赏某些画作。书中反复提到希特勒酷爱音乐,尤其喜欢瓦格纳,他也很喜欢艺术,理想之一是在自己家乡办美术馆,纳粹里身居要职的约瑟夫·戈培尔热爱艺术,喜欢唱歌,不时和宅邸访客在饭后四手联弹。这两人的背后的人命不计其数,再怎么指责也不为过,但他们对美与悦耳的追求的确也诉说着一种与“善良百姓”的相似性。这种相似性提醒着我们,大家都生而为人罢了,“好人”和“坏人”并没有明确的边界。

这与【Know Yourself 】前几天发视频号的初衷不谋而合,视频呼吁大家不要把新冠阳性患者成为“羊” 或者“小羊人” ,不要小瞧“改个称呼” 这件小事, 持续下去可能会对“阳性感染者” 产生排斥,对他们遭受的不公正待遇产生漠视,也就是“路西法效应”。 路西法效应源自斯坦福监狱实验,该实验邀请一些身心健康的大学生进行角色扮演,一部分扮演囚犯。须无条件服监狱长的j指令,反抗即遭到惩罚;另一部分扮演监狱长,拥有无限的权利,可以对囚犯为所欲为。最后多个扮演监狱长的参与者在参与一周后表现出了明显的虐待狂倾向,实验被迫提前结束。路西法效应是指普通人和社会团体在特定的条件下,人格、思维和行为方式会忽然堕落,将人性中邪恶的一面释放出来,集体做出有违道德的行为。

这不止发生在实验室里,正如《她来自马里乌波尔》描写到,纳粹的宣传长官也是从改称呼开始,先把东方劳工简写为“OST+代号”, 于是成千上万的人就变成了数字,后来又把他们称为”劣等而结实的生物” ,最后以猪狗不如的方式对待他们。 极权也就是这样形成的。

正如极权主义者可以与我们相似,自诩道德高尚的人们距离不道德也没有那么远。

ps:视频号不知知道怎么能弄到链接,感兴趣的可以去搜5月31日的KnowYourself视频号。

【关于本书的整体感受】

【Chuwen】

陈丹青老师在“随机波动”聊艺术史 的时候说“其实艺术史没有好坏,关键看谁写的。” 类比起来,或许文学通识书也没有好坏, 关键看读者在期待一本怎样的书。

“维也纳思想不局限于大学,比校园更广阔也更加有趣,思想不需要考试,学习是自发的热情, 智慧是随时可用的通货”,这是《文化失忆》的前言,描写的是战争前维也纳。作者向往和怀念那样一个时代,所以他想介绍二战时期快被遗忘的文学家们。于是我期待着看到很多关于在被遗忘边缘的作家介绍和阅读清单。但读下来并不符合我对文学通识书的期待,因为作者的评价系统是单一的,表达方法直接但无逻辑可循。这样内容和期待不符的局面,导致阅读完有些失望。

除去政治立场作为作家作品质量的先决条件,克莱夫对“水平高”的理解和定义很好总结,因为只有一条,那就是“有没有清晰简洁的表达观点”。做得到,那这个人就文学水平高,是名副其实的“大家”;否则这个人就模棱两可,空有虚名。然而这本将近八百页的书含括了超过五十个人物,领域各有不同,小说家、历史学者、诗人、演员, 等等;我很怀疑这样一刀斩的评价系统是否合理。的确,一名历史学者,简单清晰的表述事件并且明确自己的想法固然重要,但试想,如果一名哲学家,思考的是一些复杂问题,那么我们可以以同样的标准评价ta吗?这些问题有简洁的答案吗?有可能清晰表达吗?

从表达方法上看,作者由小点出发,然后进行发散写作,大多是某个作家毫不相干的话题。有的话题以小见大,令人深思 ;但是作为一个阅读量有限的读者来说,他的发散程度并没有让我记住甚至了解那些被遗忘的作家,因为我们至始至终都没有了解他要介绍的人物们。譬如他要介绍托马斯·布朗爵士,但其性格和作品——我最好奇的内容——仅被一带而过,之后作者开始讨论托马斯·布朗爵士的书《论梦》为何有这样的题目,以及其他人的书名是怎么起的,最后以一句简洁轻快的句子作为文章结尾。所以,《论梦》是讲什么的呢?托马斯 布朗爵士是怎么样的一个人呢?这些信息无从获知。

前言的一句“我们可以听见一场盛大对话的边角料。”是我对这本书的期待,但可惜我没有听到对话,我更像是听了一场单人脱口秀,以犀利和讽刺的语言对文学家及其作品下着简单的评判。或许如果把这本书的预期降到“一本私人的文学评论”,我不会有这般负面的情绪。

【Lucky】

克莱夫·詹姆斯的身份之一是评论家,本书所涉及的也大都是知识与艺术领域的名人,但是显然,他想写的并非是一本纯粹的文艺批评,而是通过评价这些重要的人物及其作品,对人文主义在过去百年中所受到的考验做一次彻底的检省,重新强调人文主义于我们的价值。

他再三提醒读者,极权主义是如何摧残个体、摧残创造、摧残自由,相对应的,是人文主义精神与之抗衡时更加耀眼的闪光。从这一角度来看,克莱夫的写作是成功的。然而,与之相应的一个遗憾之处是,他的思考方式有时又被这种对人文主义过度死板的执念所掣肘,导致一些显而易见的偏见。

比如纯提及,克莱夫对于语言表达的要求之一在于清晰准确。以保罗·策兰那篇为例,他不断夸赞策兰的《死亡赋格》,不仅在于诗作以犹太人大屠杀为背景,更在于这首诗“说了些什么,一目了然”。除此以外的大部分作品都令克莱夫嗤之以鼻,因为”策兰一贯的神秘主义哲学和神学艰深晦涩”使得它们“无法读懂”,“这对于诗人本身来说是必不可缺的,对于诗歌却未必”。

克莱夫不仅自信地替广大读者做出了选择,与此同时,也全然不顾策兰本人在《死亡赋格》出世后所做的反思、对晚词的实践与其晚期风格中的意涵。不知为何,在评价策兰的时候,他似乎并没有想起来,策兰也拥有”普通人的自由”,而这何尝不是克莱夫自己所批判的那种”脱离了人的人文主义”?

即使抛开创作者与时代背景不谈,繁晦难懂的书写方式本身就足以使克莱夫生厌,他坚持认为,任何思想的表达都应该是清晰明确的。可我不禁想问,艰涩的语言真的只能是写作者因故作高深而特意为读者设置的障碍?难道就绝无成为通往思想深处的必经之路的可能吗?对于这样的疑问,我自然没有能力作答,只不过在克莱夫的阐述中,也尚未看到足以作出肯定答复的论证。

写在后面:

这是非常珍贵的一次阅读体验。 说起来自己与学姐Lucky真就一面之缘,只是帮忙把同学的钥匙交给我而已, 谁能想到今天能共同写作。回想起这些,就想到Serendipity一词,这就是生活随机性的魅力所在吧。

夏天快乐:)