你好,

展信佳!

上一封是春节前,当时就想着,春节期间要好好休息,结果休息结束,就立刻忙碌起来,然后理所当然的拖延到现在。

断断续续看过不少关于“克服拖延”这个主题的道和术,始终没能找到一个让自己特别满意的办法。兜兜转转一大圈,最大的收获是其实是——放过自己。

但是人确实是容易懒惰的动物,一旦过于放过自己,有时候感觉好像有处于一种,彻底止步不前的状态了。还是需要时不时的推自己一把。

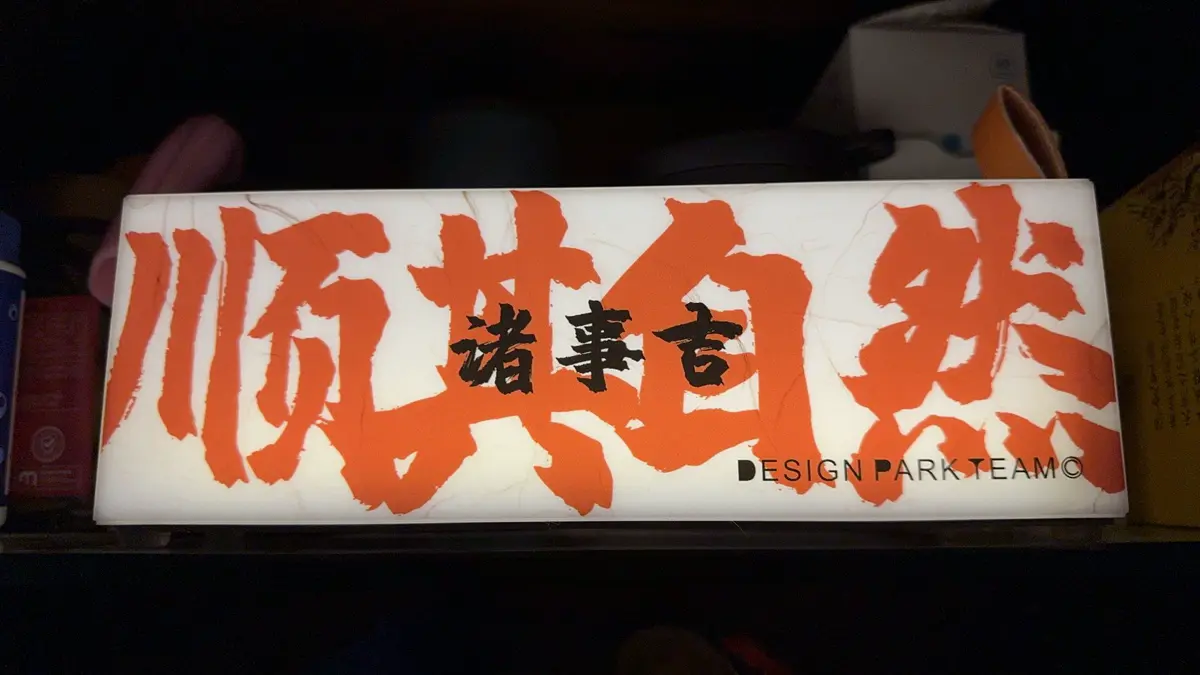

脑子里两个小人不停的拉扯,也累,一抬头,看到前段时间买的氛围灯——“顺其自然”。有种自己被自己开导的感觉——想做的时候认真的做,想躺的时候坦然的躺。顺其自然嘛,本来也是,放过自己。就先这样吧~

觉得好看,顺手买来放在柜头的灯

“贵妇星球”里,学霸猫和她负债数万的学员

在这篇Newsletter( 清醒,食物,创作和 AI|试行错误94 | 试行错误)里看到了”学霸猫“的故事,顺着看下去,惊讶于这个生意居然真的有那么多人付费那么多,有种,意料之外情理之中的感觉。不过又想起还有王林大师珠玉在前嘛,心里泛起的感觉,仔细品品,居然有不少羡慕的成分在里面,感觉自己错过了一门“好生意”。

前不久刚和朋友聊过,我对于市面上时不时的出现的各种心理疗愈啊,身心灵之类的东西,都有一种非常自动化的反感。觉得骗人的居多,很多人搬弄一些东拼西凑的道理,套上国学、传统、自然、生灵等等的外衣,就可以招摇撞骗了。羡慕之余,会觉得,也许各人有各人的因缘。对我来说,所谓疗愈,更多的是靠自己,这些”课程“”引导“”体验“,更多的,是一种,自我满足。下面这段的描述很贴切,”美丽幻觉“。

社会心理学家弗洛姆曾经在书中指出现代社会的一个悖论,大意是现代人想从集体价值和传统生活方式的捆绑中脱身出来,追求个人价值、个人意志、个人自由,却没有意识到求取这些更体现个人尊严的概念,比藏身于集体社会更难。如果不对这个过程中的艰难有所认识,现代的所有心灵疗愈方式,都只不过变成消费社会的一种新商品。人们付出金钱去购买谈话时段,像倒垃圾一样倾吐自己的情绪;购买看起来生活得更怡然自洽的“智者”的建议;购买让自己陡然焕然一新的美丽幻觉……想轻松快速获得自由的贪婪,将心灵疗愈从一个艰难的认知过程变成一门大生意。

延伸阅读: 负债百万的「灵 修 人」,养活了无数「学霸猫」-36氪

其实能发现,这些入局的人,大多都本来就处于一种,困顿之中。却又寄希望于简单的办法能够走出来,多多少少有点,自欺欺人的感觉。很想按着头问他们,你是真的信吗?

她开始摒弃理性,一切跟随着“灵感”做选择,只做自己想做的事,不做灵感之外的事。同时,认真做“清理”,不再评判任何事物的对错,只对每件遇到的事情说:“对不起,请原谅,谢谢你,我爱你。”那段时间,默默被跑路的健身房坑了两万块钱,“清理”之后,这件事没有给她带来任何负面情绪。

其实去年到现在,自我感觉我的状态也是一种需要松绑的状态。但是回想 Off-Beat No.3,又会觉得可能是:“你还没到头呢,我没有办法,只有死磕。”确实还是无法轻易放弃,会觉得,放弃,是对自我对自己过去的一种背离。脑子里有太多理论和声音了,反而不如过去过的洒脱。如果有人能指引一条明路,也许就闷头跟着走了。

欸,这是不是,就是有的人的状态?就像黑暗中找到一点点光明就扑上去一样?

而坦诚和自洽,恰恰是身心灵导师们最吸引人的特质,也是学员们希望能达到的终极目标。另一方面,几乎没人能质疑灵学的所谓“专业性”,因为这一行至今没有具有权威性的资质认证机制。

坦诚和自洽啊,不知道到底有多”坦诚“呢?想知道这些导师或者案主们到底有多少人相信自己的那一套东西是有效的?如果不是的话,又是出于什么心里在做这些事情,能和那么多那么多人以这种逻辑和方式持续的沟通下去呢?

回到开头那篇Newsletter的话:

查理∙芒格的《人类误判心理学》,里面有一个片段,提到:

纯粹的好奇心让我想知道破坏性邪教如何以及为何能够在一个长周期内将许多还算正常的人变成被洗脑的僵尸,然后无限期地让他们处于这种状态。我决定,如果我能通过一般阅读和大量思考,我最终会找到这个邪教问题的好答案。

是的,纯粹的好奇心,让我真的很想知道,不同的人为什么会做这样或者那样的事儿。

这是前段时间我用AI画的一副画,内容是多年前的一个梦。画里基本把我当时的梦境的形象和感觉都画出来了。

非常深刻的记得那个梦:黑云压头的海边,暴雨将下未下,雷鸣闪电躲在黑色的云后面蓄力,隐隐未发。空气潮湿阴冷,黑色的海浪一层叠一层重重地打在沙滩上,来不及褪去就被下一层席卷上来。在浪打不到的沙滩上,有一把大红色的伞,伞下有一张大红色的沙滩椅。梦里的我从我意识的眼中走进画面,走向那把伞那张椅,也走向大海。

我就带着这股复杂的情绪醒来,久久不能平静,然后就一直想要画出来。直到AI这两年的飞速发展。试了几次,最终得到了上面这幅比较满意的。当时用的应该是国内某家调用SD的接口的网站(已经忘了是哪家了),图片出来的时候,瞬间回到了当时的状态,沉浸在那个氛围之外,心里确实的有了一种,科技让人生活更美好的感觉。

我当时用的提示词是这样的:

请帮我画一幅画,油画风格,精细,高清,细致。内容如下:

昏暗的海边,灰沉沉的天空,沙滩上一把孤零零的海滩伞,大红色。下面有一个沙滩椅,没有人。

有一个背影走向沙滩椅或者是海边,分不清楚。

静默,压抑,没有雨却感觉大雨倾盆。

“我们在不断地告别了”

从上一封到这一封,横跨了一个春节, 大概有2个月没更新,本来是不会有这个内容的。然后,一天突然满世界都在发一条新闻:鸟山明去世了。( “再见了童年”,日本漫画巨匠鸟山明去世----澎湃)当即转给何老师,她回了我一句话:

我们在不断地告别了。

看到新闻的时候,还是心里一紧的。我从来不算是一个“追星”的人,总的来说也没有特别特别喜欢的人物、电影什么的。但是当真的消息摆在眼前的时候,还是真的会难过。那个感觉和那年得知查斯特·贝宁顿去世时的感觉很像。当时也不知道怎样能准确地形容,记得那会儿反复播放林肯最后那张专辑的几首歌,看纪念演唱会,听万人合唱 in the end( 最震撼的一版in the end 万人齐唱 纪念查斯特 [LINKINPARK]林肯公园_哔哩哔哩_bilibili),同样有眼泪滑下来。

I tried so hard

And got so far

But in the end

It doesn't even matter

I had to fall

To lose it all

But in the endIt doesn't even matter

(但并不是“doesn't even matter”,我相信一切皆有回响。“try so hard”之后,就像往世界的池子里丢下了石头,总会泛起涟漪,扩散出去,触动到别人。)

类似的感觉这几年还有好几次,比如金庸、比如李敖。对李敖的印象就是在低清电视节目(李敖有话说)上,背后一堆书,拿个小白板指着讲,但一开口,就有一种娓娓道来的方式怼天怼地的状态,又时时觉得他说得好像在理。还会想起他丢鞋、喷催泪瓦斯的故事,哈哈哈哈。结果仔细想想,说来惭愧,好像也没有正儿八经看过他写的书。就像以前想看季羡林的书,最终也只是放在那里了一样。知道李敖死讯其实是他离世以后有点日子了。有一种,怔怔的感觉,茫然不知所措。这个人好像和我有点关系,又实际上没有关系。好像应该不用难过,又好像应该有点难过,怪不舒服的,还是觉得,形容不出来。

再比如,科比。我也不看篮球,也不喜欢篮球。知道消息的时候,一样的,震惊,感慨,茫然。停下手中的事儿,发了一会儿呆。细细的体会到底是什么感觉。形容不出来。有位足球解说(苗霖)在 直播解说 中,得知这个消息后,说的是,震惊、难以置信。然后,缓缓念出以下两句诗:

人生忽如寄,寿无金石固。

万岁更相送,贤圣莫能度。

文学大概的意义就在这些地方,你说不清楚、表达不够的时候,总有同样经历过的人,试图表达过了。这两句来自古诗十九首中,我觉得前面一句也很贴合:浩浩阴阳移,年命如朝露。

浩浩阴阳移,年命如朝露。

人生忽如寄,寿无金石固。

万岁更相送,贤圣莫能度。

突然想起,最近几年有几个喜欢的魔术大师相继离世,搜索的过程中,顺手整理近年去世的魔术师,在中文世界里没找到方便的。经过略微艰难的搜索之后,一个网站跳到了我眼前,豁然开朗: Magicpedia (geniimagazine.com)。 这里面细致的整理了关于魔术的各种百科,起源、出处、人物等等。以及,有死亡统计。 Category:2000s deaths - Magicpedia 一下子就方便很多了。

一条条翻着翻着,发现2020年起,Max maven、David Roth、Darwin Ortiz等等,这些以前出现在各种渠道的视频教学里的人,都慢慢地离开了。 其中最让我最感慨的应该是David Roth,当时我刚看了 他在fool us 上的表演,又正在看他的《硬币圣经》。突然得知这个消息也是一种,晴天霹雳的感觉。难过。

随手问了问AI,AI说:

这种“形容不出来的”情感体验可能是一种复杂的悲伤和失落感。这种情感体验可能来源于对生命的脆弱和不确定性的深刻认识,以及对人与人之间的联系和影响力的思考。无论是名人去世还是其他重大事件,都有可能触发这种复杂的情感体验,让人感到茫然和难以言表。

说得还挺对?

回想起来、我曾经废寝忘食地沉迷于《龙珠》、《勇者斗恶龙》和《超时空之轮》的世界、而这些世界都诞生于鸟山明老师的笔下、我曾怀着憧憬,试着模仿老师的画风、却总是不得要领、最终从堆积的橡皮屑中成为了橡皮擦漫画家的那个人就是我。鸟山明老师、感谢您为我展现了无数精彩的世界、带我领略了漫画的魅力、因为您、我这个比鸟山明老师和丰太郎老师还要靠《龙珠》吃饭的家伙、莫名其妙地诞生了。尽管我胸口空虚的洞穴、似乎连仙豆也无法填补、但我仍会带着您散播到世界各处的元气弹之一、继续追随您那如同悟空般潇洒的背影、即使我会在橡皮屑中迷失自我。

鸟山明老师、真的非常感谢您、我永远喜欢您

空知英秋。

银魂的作者空知英秋的这段悼文写得真好,行文至此也没什么特别想说的,高举双手,送出一点元气,祝老师一路走好( 【纪念鸟山明】全世界送给鸟山明老师的元气弹完成了!)。

真的到这个年纪了,曾经生命中并不觉得会离开的人、事、物,那些曾经以为的理所应当都会一点点崩离远去消失。

惟愿一期一会,以及认真告别。毕竟:

“我们在不断地告别了。”

One more step to take

确实过了太久了, 已经忘记当时记下这首歌的原因。但是深夜重新听这首的时候,还是跟着轻轻晃动起来,把前面的阴霾都抖掉了一点。有时候会想,多走一步可以怎样呢?

是首温柔又有点力量的歌呢。

开头有一部分感觉其实挺像咒术回战的片尾曲《 LOST IN PARADISE》~

海风中失落的血色馈赠 -阿利斯泰尔·麦克劳德

⭐⭐⭐⭐⭐(五星制)

这是21年看的书,给别人推荐书的时候突然就想起这本了。很多当时喜欢的书,虽然都评了5星,但是不一定都会想要再看,但是这本,除了时不时会让我想起以外(虽然不记得情节了),是真的想要多看两遍的。

整本书读着,像喝着浓厚粘稠的酒,整个人不断的被感情淹没,不断随作者的描述沉入漆黑的大海深处,被丝丝缕缕细微的感情水草缠绕,无法摆脱。 翻译得也极好,几乎感觉不到是翻译稿。大量的描写精准的像斧头,一下一下砍在快要被遗忘的迟钝了的伤口上。 第一篇和最后一篇,特别喜欢。

有一段特别喜欢的摘录:

父亲无法相信在如此酷寒之下,这匹没有拴住的马,毫无必要地等了他一夜。此刻,马蹄把地上的雪踏得嘎吱作响,结冰的马具下看得到它肌肉的颤动。那一晚之前,父亲从未被世上另一个活物守候过。他把脸埋在马鬃和白霜中,伫立良久。厚重的黑色马毛覆盖着他的脸,颊上凝起冰珠。

父亲的双眼那时也灰暗,其中映射出的全是恐惧、痛楚和无声的讶异:惊讶的是自己如此苦厄的困境似乎又是如此的熟悉。

想起看这本书的那段日子,自己也遇到一些事儿,过得不顺利,书中有些话多多少少提供了一些力量。

有些事难点又有什么打紧的。没有人说过人活着是容易的事情。人不过就是得活着。

情人-玛格丽特·杜拉斯

⭐⭐⭐⭐(五星制)

非常短的一本小书,但是还是断断续续看了一年才看完。

每一次拿起的时候都几乎忘记当前页在说什么,又好像大概知道。于是每次都往前翻几页,接上了,再继续看,由着自己慢慢进入作者笔下的世界,进入那个情绪。

慢慢的,书仿佛只是一个入口,看了什么讲了什么都并不重要。不过是个触发器、是个任意门、是个开关,通过这个文字的入口,进入到自己的那种情绪模式里去。一种时不时的就会想要,找到的感觉里去。氤氲,雾蒙蒙,似有似无,萦萦绕绕。

说回书的话,最著名的肯定是那个开头:

我已经老了。 有一天 ,在一处 公共场所的大厅 里,有 一个男人 向我走来,他主动介绍自己, 他对我说 : “我认识你,我永远记得你。 那时候,你还很年轻,人人都说你美,现在,我是特为来告诉你,对我来说,我觉得现在你比年轻的时候更美,那时你是年轻女人,与你那时的面貌相比,我更爱你现在备受摧残的面容。

很喜欢这种, 絮絮叨叨、缓慢流长的语言,克制又能隐约感到暗流涌动。比起来,后面这段也很喜欢:

后来,她哭了,因为她想到堤岸的那个男人,因为她一时之间无法断定她是不是曾经爱过他,是不是用她所未曾见过的爱情去爱他,因为,他已经消失于历史,就像水消失在沙中一样,因为,只是在现在,此时此刻,从投向大海的乐声中,她才发现他,找到他。

盛赞王道乾这版翻译,真的很舒服。

碎语

近期的一个小想法(因为拖延,其实也是两个月前的小想法了)

有一点点想建一个微信群:大家在群里不可以说话,只能发“牵手”主题的照片,任何和牵手搭的上边的照片都可以。

起因是看到一对(不好看)的人,牵手走在一起,快乐的笑,想起总能看到老夫妻走路,牵手过马路,觉得都很好。强调(不好看)是因为:人们似乎很容易因为表面的好看而忽略内在?但是其实真的把“好”的东西展现到面前的时候,还是会感受到”美“的吧?我这样觉得的和猜测的。然后就,类似于想做一个小小的实验。

所以想试试,但不知道怎么开头,要如何拉陌生人?

一个和上面那条有一点点类似的事儿是,翻到一个很想传播的网站: Sunset (需翻墙)

在这个网站上可以随机观看世界上某个地方的日落。感觉这个网站的存在,就是同样非常浪漫的事情。

另外,之前说:想把一个朋友给我的留言和对话放到这里。最近重新想了想,好像也没必要。节选一点我觉得适合的又有意思的在这里吧。

我之前提到:

在疫情时代的发现:当公众热点问题不断的冲击每个个体,个人的观点更容易暴露出来以后,每次听人聊天、看朋友圈,都有一种,在筛选朋友的感觉。有人拉近有人走远,希望能遇到更多志同道合的人吧。

朋友说:

在英国一段时间了,感觉西方人比我们来说更习惯于"表达意见"。至于有时我要提醒自己,"想什么就说什么,不用怕,现在不把真实想法说出来以后人家会当我是个无聊没思想没主见的人"。可能是我们受儒家思想和党的教育被潜移默化的原因?我感觉大部分人到了30岁以上,世界观、价值观、人生观基本成型了,也有过了30岁以下"广交友"的经历,所以会更想要去筛选跟自己打交道的人,真的能当朋友的朋友。而筛选的标准也往往是和自己趋同的三观。不过人的三观就算是成了形,也还是会变,所以走着走着有些人肯定会远的吧。

关于交朋友这点,我想补充说两句:一方面我也觉得,老友越陈越香,有时候不用说话,就彼此理解的感觉非常的棒。另一方面,有时候也有机会会遇到觉得很棒的人,然后体会到一种:“与君初相识,犹似故人归。”因为两种经验都曾经有过,所以会觉得,没有倾向,都可以,都还好,并不排斥交新友,保持开放。但近年的新体会是,人是会变的。每每看到有的曾经谈得来的朋友渐行渐远,还是挺难受的。以及,当真的感觉一个朋友渐行渐远的时候,往往已经伸手都够不到了。

朋友说的另一段:

《这个世界会好吗?》-我怎么觉得这个世界没好过,永远都会有不同的战争,和平只是暂时的。或许因为人都想往高处走·那就有斗争、就有输赢·对世界悲观是因为你在乎,不在乎世界的人也就是那些在乎美甲的人吧。去年看了两本书对我很有后发·跟你分享一下·第一本印象最深的是,人是可以训练自己让自己快乐和让快乐的感觉更强烈的(我还试了,基本就是把自己看得傻一点、把别人看得聪明一点、把事情看得简单一点)·第二本我看了目录和第一章·发现看目录就够了。

我觉得可能因为最近比较直接的接触到了一些,不知道怎么解决的,”生活“”社会“”感触“方面的问题。开始比较能理解为什么有人信算命、信偏方、信一些没有根据的东西。我都在道听途说地翻一些类鸡汤的书和视频了(虽然也是认真筛选过的),但是道理嘛,都差不多。

但话说回来, 真的不像以前那么抵触以后,看了一些,觉得有的内容其实确实是有用的。结论就是,包容并蓄,不断成长呗。总是修行。

这期的严重拖延让我体会到自己状态的起伏。回想起年初给自己定的一些小计划,如今1/3已经过去,开始了多少,做到了多少呢?有一些并没有转换成动力的压力压在心尖。

慢慢来吧毕竟我的年度计划清单里,甚至有2011年的新年愿望保存至今的

这期断断续续,写写停停一直都不是很满意,但终于,60分交卷比较重要的思想战胜了自己。

希望下次会更好吧~

那么,就这样啦~

以上就是本期的全部内容,感谢你的时间。

订阅地址: https://offbeat.zhubai.love/

如果觉得这封Newsletter有那么一点点意思,欢迎分享给你的朋友,

(我也不知道有什么意义,所以也没关系,都可以。)

如果有什么想聊的,想和我讨论的, 可以直接回复这封邮件,

或发送到邮箱:[email protected]

或通过微信 offbeat00 联系我

尽量不要打电话给我,我害怕电话响(对不起)

我们下期见~